亞洲建廟大王 蓋廟像組樂高、一天出貨7間

文●游羽棠 攝影●楊文財

▲傳說藝品

‧品牌成立:1993年

‧董事長:林復準(左6)

‧總經理:林淑芬(左1)

‧成績單:2019年營收1.2億元

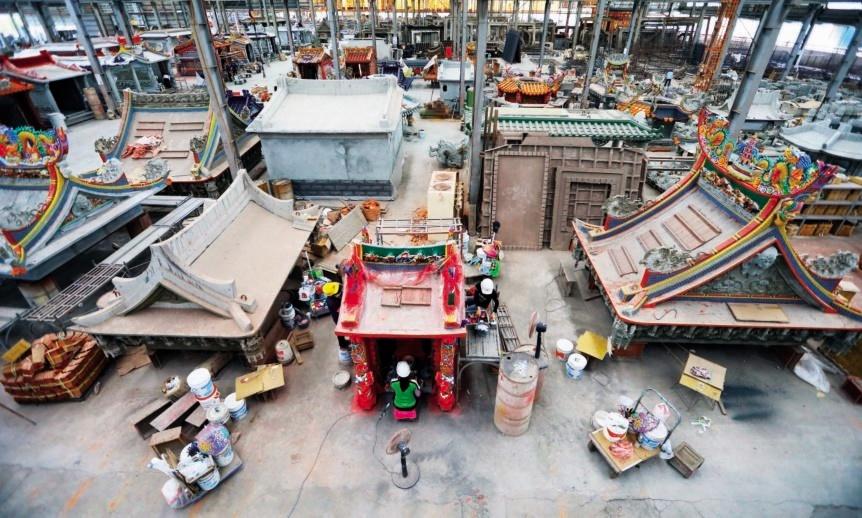

它沒有機械手臂、AI智能管理等高科技設備,卻是業界公認亞洲華人圈最大蓋廟工廠,最南到新加坡、最北到中國哈爾濱。甚至國軍駐守的太平島,也有它蓋的一座小廟,安定軍心。

愛之味、劍湖山總公司都找過它 投資人飽賺,也指定它做新廟酬神

事業涵蓋日用品、愛之味食品到劍湖山樂園的耐斯集團,就是傳說藝品的忠實客戶之一。二○一四年該集團在中國設廠,曾透過地理老師一次訂下兩座廟,花數十萬元運費送到上海,分別放在耐斯、愛之味廠房。後來在總部的嘉義民雄廠加訂一座廟,一樣找上傳說。

甚至,像今年台股一路衝上歷史新高,也有人為答謝神明保佑他順利賺了一筆,帶著宮廟主委來向傳說訂一座新廟酬神,還要求越快越好,「答應神明要做到,」這位陳姓投資人告訴商周。

快速,正是傳說的強項。這門傳到第三代的蓋廟生意,最快三十天就能蓋好一座九尺高的小廟,目前一天約出貨七座廟,年營收逾一億二千萬元。

它如何在被稱作「夕陽產業」的蓋廟事業中,抓穩客群、持續壯大?當同業苦於年輕新血不願加入,它又找出哪些解方,讓事業傳承不是夢?

答案,是大量建模以壓低成本,組合式建築讓製程快五倍,以及可移動、便於運到海內外。乍看,不過是製造業的基本法則,但別忘了這可是傳統工藝、靠老師傅雙手的行業,如何想得到、做得到?故事,要從建廟師傅出身的創辦人兼董事長林復準說起。 林復準從十六歲開始跟著父母做泥水匠,退伍後與兄弟合作蓋廟工程,例如高雄知名地標—左營蓮池潭龍虎塔,就是他參與的作品。

「以前每天都在外面曬,爬高爬低,有年紀了,想移進工廠做,」現年八十三歲的他回憶創業緣起。

兄弟分家後,林復準設立傳說公司,轉做水泥鑄造藝品生意。當時台灣的木雕、石雕藝品較貴,他推出水泥預鑄品做為替代,大受歡迎,開啟事業第一高峰。但好景不常,數年後,中國業者憑成本優勢大量傾銷工藝品來台,讓他生意一落千丈。

辭去化妝品公司銷售工作、回家幫忙的女兒—現任總經理林淑芬回憶,當時傳說雖只是二十人的小工廠,仍要求員工分早晚班休假,只因為「根本沒有訂單」。

創辦人被客戶預鑄奇想點醒 日日研發到半夜,釘子釘進手還在做

但有一次,顧客上門問他們能否運用水泥藝品的技術,「預鑄」廟宇,這讓林復準因而發掘新商機,「這精神(指發奮工作的精力)無限量耶,很歡喜,」他笑著用台語告訴我們。

▲傳說以預鑄廟宇穩坐市占第一,以模具大量製造廟宇各部位,組裝後,再依顧客需求上色。

傳統建廟方式,需要帶著一批工班、備足建材,每日頂著風吹日曬,從打地基做起,至少花兩年,才能砌出一座廟。相對的,傳說的廟宇就全是工廠出品,工人只要把水泥灌進林復準研發的各部位模具,如:廟身、屋頂、龍柱……,等待成型、冷卻後脫模,就能大量製造出廟宇本體粗胚,再推往生產線下一站,讓剪黏、上色等師傅逐步完成後續工作。

▲近年新增3D列印技術,讓客製化程度更精細。

傳承建廟技術的第三代外孫、副廠長崔祺業指出,林復準以六十年蓋廟經驗開發的模具很精準,除了每個卡榫的位置都算過,關鍵接合處還會打入特別粗的鋼筋,為確保零件相扣力道足,「鋼筋粗細都不一樣。」此外,還有加分項—屋頂與本體接點「有算過角度,下雨也不怕漏水」。 鎖定小廟市場把公司養大 標準化模式,更降低人才傳承難題

對此,專精設計、興建傳統廟宇的永旺設計工程第三代鄭堯天分析,傳說發展鑄廟事業多年,累積的技術功底豐厚,「他們應該有專利,其他人沒辦法複製。」他也說,蓋廟產業封閉,要入門得靠人脈,近年老師傅逐漸凋零,年輕新血不得其門而入,且因工作辛苦、不願投入下,很難傳承。但傳說用工廠標準化模式,技術性不像其他家族的傳統工法那麼高,受到人才傳承困難的衝擊也就比較低。

林復準及早投入的眼光,也讓傳說享有先行者優勢。林淑芬指出,技術好的大廟工班,建一間廟就能收入上千萬元,對小廟生意沒興趣,這讓傳說有機會在工廠製造、薄利多銷的小廟市場,累積出上億元營業額。在工廠化的起步階段,「我爸爸很小心應對同行師傅,」低調擴廠、吸納人力、投資設備……,「等到公司長大了,有些師傅來看才發覺,來不及跟了。」

閱讀完整內容