採訪—蕭歆諺 攝影—謝佩穎

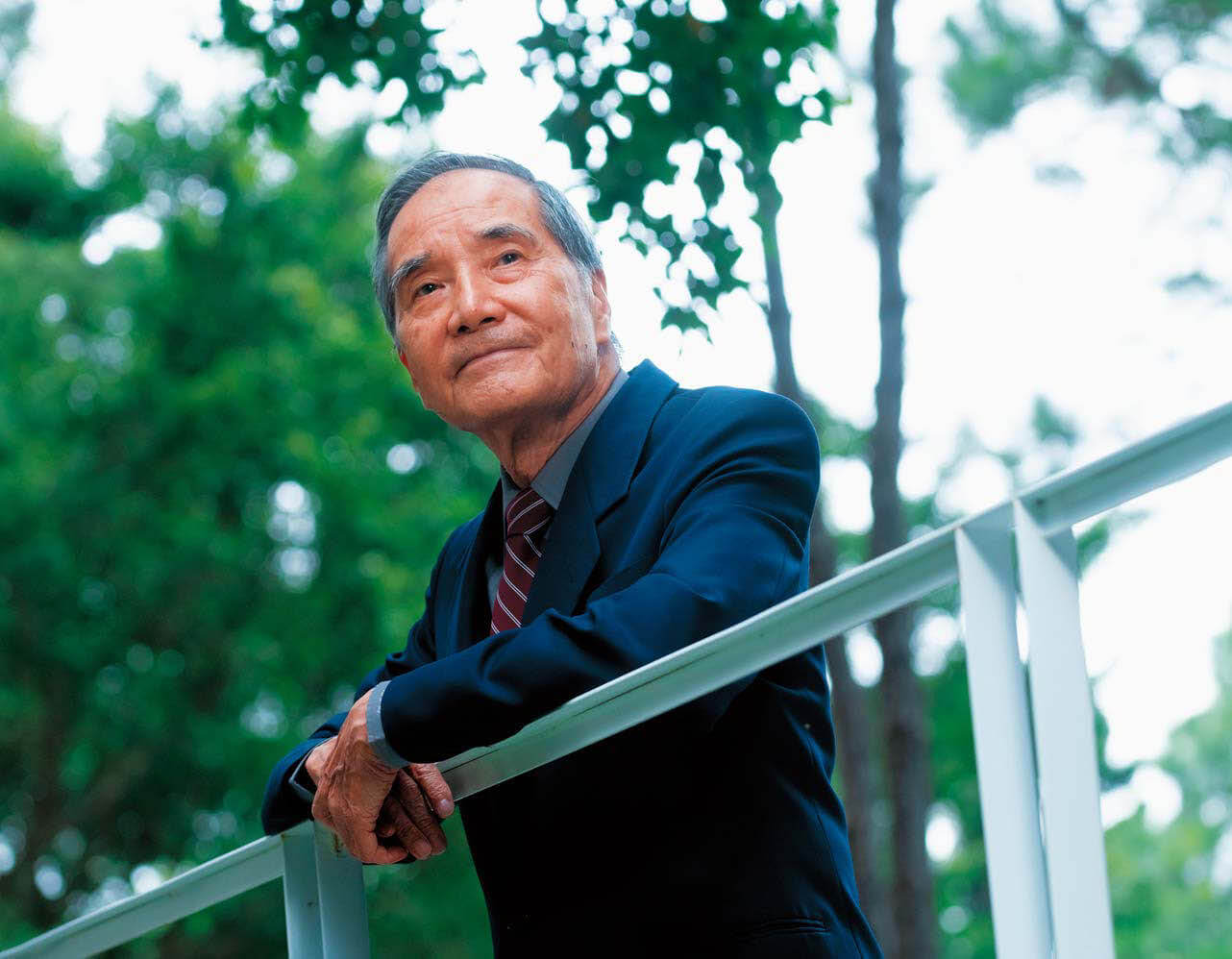

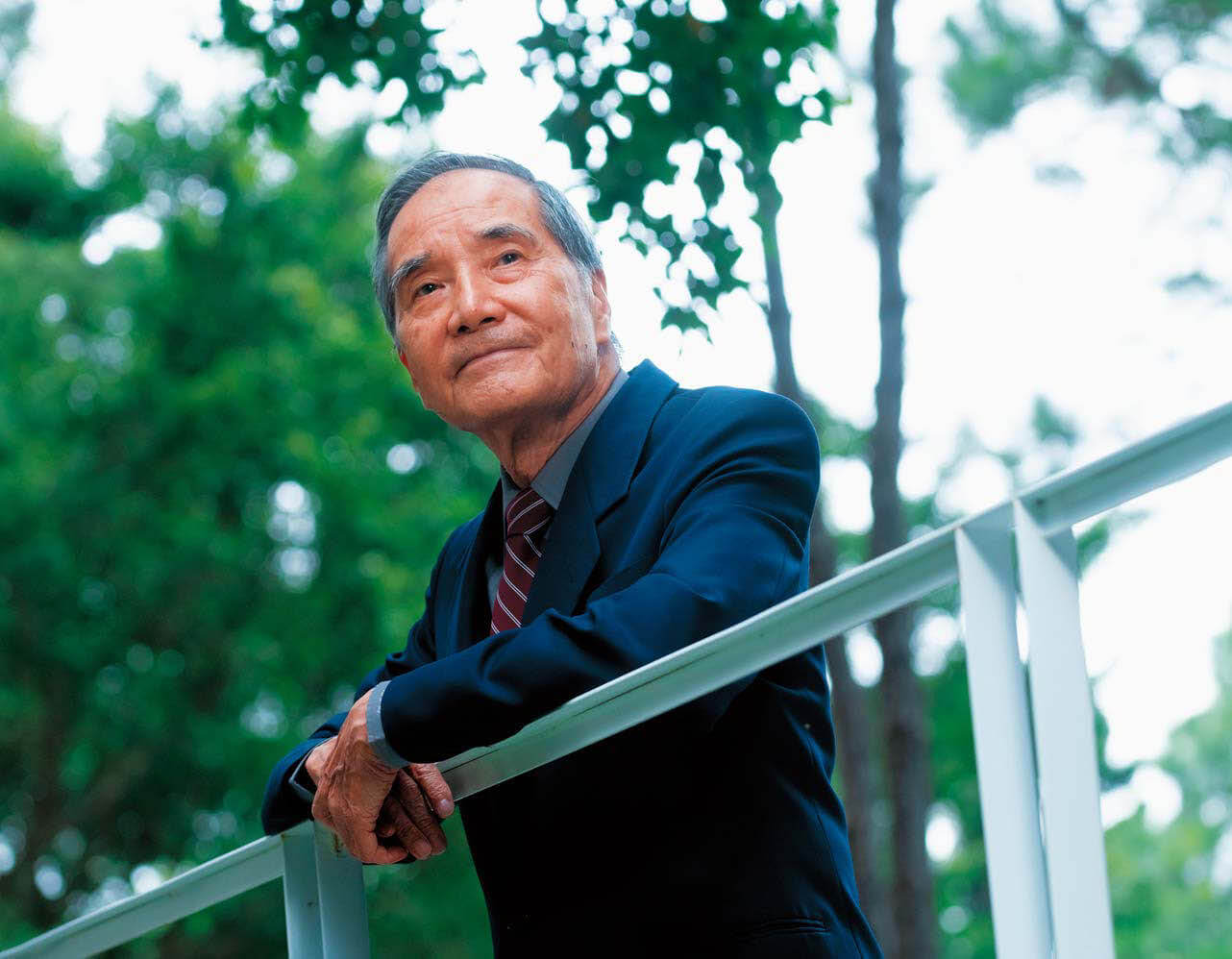

▲即使已過杖朝之年,林本堅仍精神奕奕且思緒清晰,喜歡攝影的他如今仍能俐落操作沉甸甸的相機。

林本堅

出生 1942年

現職 清華大學半導體研究學院院長

影響力 首位產業界出身的中研院院士,以浸潤式微影技術改寫全球半導體發展。

韌性金句 實事求是,碰到問題就投入解決,不浪費時間擔心自己拚不過別人。

清華大學半導體研究學院院長林本堅有兩首愛歌。第一首《我願傳講我是基督徒》,源於他虔誠的基督信仰;第二首是經典電影《夢幻騎士》的主題曲《The Impossible Dream》,他喜歡到把歌詞背了下來,一唱四十年。

「作不可能之夢,戰不能敗之敵,忍不可忍之悲,赴勇者也怯赴之陣。」開篇歌詞,彷彿是他人生至今八十二載的寫照。

他敢作大夢,讓半導體光學微影技術產生根本性突破,在台積電改用水做介質,一舉讓摩爾定律推進六代,成就第一個台灣原生、世界技術第一的公司。

他在半導體業的成就多數人聽過,但鮮少有人知道,他作為越南華僑,曾經歷過的戰爭陰影。

大時代下的不可忍之悲,林本堅講來輕描淡寫,未經歷過戰事的常人聽來卻鼻酸。

林本堅的雙親林邦慶與唐聲亮,原本住在廣東潮州,到香港讀書。一九四一年日本偷襲珍珠港,年底入侵香港。為了再避戰亂,他們來到相對平靜的越南,當時林本堅還在胎中,隔年出生。

童年時期林本堅遇過空襲,床底就是防空洞,偶爾還會聽到遠方日本兵營裡,戰俘被灌水傳來的哀號。

戰爭外,排華風氣讓他吃盡苦頭,除了得忍受越南同學的霸凌,他原先要到台灣念僑生學校道南中學,飛機被越南政府下令禁飛,最後是靠母親奔走,才有機會合法來台升學。

由於熱愛數理,林本堅新竹高中畢業後考入台大機系。「我被同學帶壞了,」他笑著說,原先打算和越僑同學一樣畢業後返回越南工作,但看著本地學生一個個出國,心生羨慕,在父親首肯下跟著留學。

台積「研發六騎士」為台培育活才

原先想將碩士念完就回家,但他發現美國通常是博士資格考沒過的人才拿碩士。這激起林本堅的好勝心,決定也念博士。

這意外抉擇,開啟了他近四十年的旅美職涯,他先後進入IBM任職與創業。直到二○○○年在蔣尚義邀請下,才返回台灣加入台積電,成為「研發六騎士」之一。

「益者三友是友直、友諒、友多聞,林本堅一人兼顧三者,」六騎士之一、現任鴻海半導體策略長蔣尚義盛讚。

他提到,林本堅有很強的技術能力,一般人提新做法通常只講概念,但林本堅能夠鉅細靡遺地提出數據與策略,很具說服力,這是浸潤式顯影技術能推動成功的關鍵。

另外,他觀察一般技術能力強的人,通常不會是管理長才,但信仰虔誠的林本堅公平正直,很得人心。同事會親切稱呼他為「Burn(林本堅英文名)爺爺」,退休後有一半下屬都隨之離開。

「台積電待遇很好,這麼多人離開,顯示大家很敬重他,」蔣尚義說。

林本堅八十二歲了,騎士還在奔赴勇者之陣,投入育才工作。野心是矛,信仰是盾,他要為台灣培養有解決問題能力的「活才」,打造下一輪科技盛世。

這位一九六四年離台,二○○○年回台的技術奇才,在這個島上,成就人生的巔峰。他回顧自己人生的關鍵時刻,台灣人該如何擺脫「跟隨者」的自我設限。以下為訪談摘要:

問:動盪的童年經驗,對你的人生有什麼影響?

答:我在越南長大,讀到高二才來台。但因為先前都念華僑學校,讀的課本來自台灣的國立編譯館,所以本就對國家有認同。

到台灣考進竹中,辛志平校長對我影響很大。他強調四育並進,升降旗致詞會反覆強調學生要對國家有責,愛國心後來自然延伸成對國家與社會的責任感。

問:在台積之前,台灣的世界第一多半是產量的。台積讓我們突然意識到,台灣竟然技術也有機會世界你當時為何敢提出浸潤式微影技術?

答:其實,就是因為當時必須突破瓶頸。有需要、有問題就去解決它。半導體製程技術從一千奈米一路到九十奈米,還能用些巧妙方法過關,但到了六十五奈米就做不下去了。

當時紫外光還沒成熟,只能想新方法突破。後來我發現,水的折射率有一.四四,可以有效提高解析度。用水對應波長一九三奈米的光,比乾式更容易開發,就決定著手推動。

勇敢超越英特爾,改變台積基因

問:當時許多人反對這項新做法,如何說服他們?

答:反對,是因為他們腦筋轉不過來。浸潤式微影背後的光學原理已經有百餘年歷史,顯微鏡能成像就是藉這原理。原理落地過程中,的確會遇到很多問題,但我認為新做法遇到的問題是可以克服的。

當時台積電內部有人質疑,如果這方法真的這麼好,英特爾怎麼可能不用?我說,就是這樣才能贏過他們啊。

當時台積電跑在別人後面太久了,明明買了一樣好的機器,別人做當代最新產品,台積電還在做上一代的產品。用牛刀殺雞是浪費,也是一種羞辱。後來大家心態都變了,明白自身掌握科技與研發的重要性,不再只是別人提供專利讓我們來量產。

問:台灣一直是技術落後國,你如何幫助台灣同事找到自信?

答:我在美國任職時,就很常提出先進做法,我知道我的東西比IBM和貝爾實驗室都好一點,所以不怕。不只我,包含蔣尚義、梁孟松和余振華這批人都不怕,因為我們有個心態,是該做的就去做,要做就不要認為自己做不到。

我當時接的位子是資深處長,位子算高,能帶團隊示範我們的想法,日子久了,慢慢能說服其他同事。

▲林本堅在台積很受歡迎,被同事親切稱為「Burn爺爺」。圖為2006年《天下》拍攝的林本堅團隊照。

答:現在網路發達,硬體設備也好太多,好環境加上好視野,我相信他們將來能做得比我們更好。

我現在比較擔心沒人念博士,博士是產業不可或缺的人才,但台灣社會有兩個奇怪風氣:一是不錯的碩士畢業會直接就業,好像求職失敗的人才會繼續讀博,造成逆淘汰;二是大家普遍仍覺得洋博士比較好。我希望風氣可以逆轉,優秀人才願意念博士,同時讓大家知道,清華培養出來的博士不比國外差。

但在台灣,學校做事常綁手綁腳。國家重點領域產學合作及人才培育創新條例的精神很好,但實際執行常受到限制。比如:條例允許我們用較高薪水聘老師,別的教授可能會不滿。一樣都是名校畢業,他們會問為什麼其他人拿比較多?但這應該反過來想,提高部份教師的薪資標準,未來這標準能慢慢普及到其他老師,甚至其他領域,大家應該要有這心態。

蓋大樓也讓我焦頭爛額。學院現在寄人籬下,我從二○二一年就提出蓋大樓的計劃,希望四年內蓋出來。如今都已二○二四了,竟還卡在教育部,要等它批准。如果是台積電,一年半就能蓋出自己的大樓。

問:學院成立兩年多,你希望學生養成什麼能力?

答:第一是基本學識,進入業界後通常不會有充裕時間能學習。第二是解決問題的能力。時代一直進步,當前技術不一定能解決未來問題,但他們在學期間要有解決問題的實際經驗。

講具體一點,他們有扎實的學理基礎後,能發揮創意懂得用新工具達到目的,這就是「活才」

閱讀完整內容

本文摘錄自

浸潤式微影之父林本堅讓台灣有拚第一的勇氣

天下雜誌

2024/6月 第800期

相關