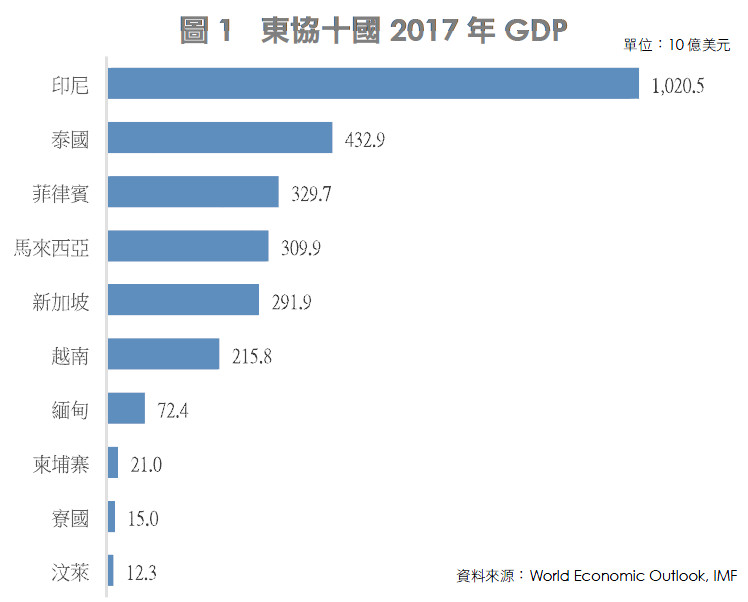

泰國擁有發達的基礎設施,在東協10國中,是僅次於印尼的第二大經濟體。2017年2月,泰國總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)正式宣布了「泰國4.0」的計畫,規劃六大重點發展區域,鎖定自動化機器人、航空及生技等十大熱門產業,預計投入逾三兆泰銖興建基礎建設,並祭出優惠措施,積極向外資招手。

寮國是東南亞國家中唯一的內陸國,在亞洲開發銀行於2017年4月6日發布的最新「2017年亞洲發展展望」報告中指出,寮國今明兩年的經濟成長率(GDP growth rate)分別可達6.9%和7.0%,發展潛力十足。

總論篇

經濟起飛 泰國產業積極轉型

泰國為東協十國僅次於印尼之第二大經濟體,在總理帕拉育推行「泰國4.0」政策下,陸續祭出多項優惠措施,期能帶動投資、協助產業轉型。

國際貨幣基金(IMF)預測,2017年泰國GDP可達6兆2,653億美元,在東協十國中,是僅次於印尼的第二大經濟體。2017年泰國經濟成長率為3.0%,略低於2016年的3.2%;2015年人均GNI(Gross National Income per capita)達5,720美元,屬於世界銀行所定義的高中等收入經濟體(uppermiddle-income economies)。

兩波經濟成長 脫離貧困

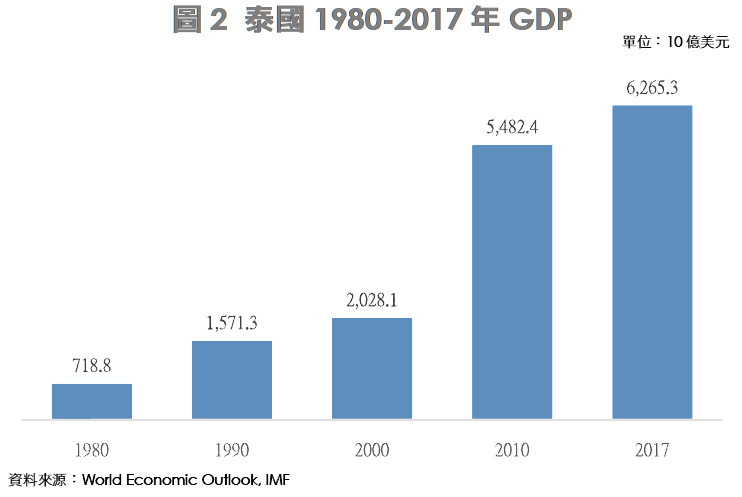

泰國第一波的經濟成長在20世紀的80年代和90年代,這10年間泰國經濟成長率平均達到8.1%,GDP在這10年間成長超過一倍。從1980年的7,188億美元,到1990年達到1兆5,713億美元。當時創造數百萬的就業機會,也使數百萬計的民眾脫離貧苦。

第二波經濟成長在2000年到2010年,隨著全球化及新興市場和大陸的崛起,泰國經濟在這10年間,再度大幅高速成長超過一倍。GDP從2000年的2兆美元,到2010年已達5兆4,824億美元。

即便如此,泰國仍存在嚴重的貧富不均問題,尤其是近年持續乾旱造成農產品收穫不佳,所得較低的農民更陷入貧窮的困境。根據亞洲開發銀行的估算,2014年泰國在國家貧窮線的貧困人口占總人口的比例為10.9%,雖然此數據已逐年下降,但己是泰國經濟成長的隱憂。

泰國4.0計畫 產業轉型高科技

「泰國4.0」計畫係於2016年中首度提出,2017年2月總理帕拉育帶領一級內閣官員,在泰國投資委員促進會主辦的「機遇泰國」(Opportunity Thailand)國際研討會中,正式對各國投資者公布計畫內容。

「泰國4.0」是自2017年起至2036年的經建計畫,規劃泰國未來20年的國家發展方向,並可望帶動下一波大規模的產業升級轉型風潮。總理帕拉育豪氣的說,泰國4.0計畫,就是要讓泰國成為東協的經貿中心,預計10年內,人均GDP將超越新加坡。此項計畫以資通訊產業為基礎,目標是將泰國從勞力密集的產業,轉型為更高附加價值和以創新為成長動力的產業,側重高科技、產業創意與創新。

「泰國4.0」涵蓋泰國未來發展的十大產業,其一是以科技為傳統產業並提高價值,包括新一代汽車、智慧電子、高端醫療保健旅遊、農業和生技、食品科技;其二是帶領泰國成長的五大新興產業,包括機械人與自動化、航空物流、生質能源和生化、數位產業、醫療中心。

東部經濟走廊 祭出優惠政策

泰國政府正優先推動「東部經濟走廊」(EEC)建設,作為「泰國4.0」架構下第一期的主要執行計畫。2016年10月泰國政府通過「東部經濟特區法案」。「東部經濟走廊」涵蓋泰國東部的羅勇府(Rayong)、春武里府(Chonburi)、北柳府(Chachoengsao)等三個地區。這個地區是東海岸工業開發區的延伸,原本就是包括電子、汽車、紡織等重工業的生產重鎮。泰國總理帕拉育2016年11月主持特別經濟開發區發展政策委員會會議時,批准多個東部經濟走廊發展項目下的重要建設,其中48個計畫在2017年要開始執行,包括曼谷至羅勇高鐵建設、東部公路改擴建工程、東部烏達拋機場和深水港碼頭建設等,總投資額約70億泰銖。透過一系列投資優惠政策,設立經濟區及基礎建設的投資,吸引外商對十大目標產業的投資,從而提升泰國的產業結構,增強國家的整體競爭力,使泰國脫離中等收入陷阱。

根據泰國政府規劃,東部經濟走廊有望成為東協海上交通中心,連接緬甸土瓦深水港、柬埔寨西哈努克港和越南頭頓港。據泰國國家經濟和社會發展委員會秘書長博拉湄提介紹,東部經濟走廊目前包含173個項目,總投資將達到7,000億泰銖,其中政府撥出1,500億泰銖,剩餘由公私合營企業負責。

為提振投資者信心,泰國投資促進委員會將給予東部經濟走廊投資者更大的優惠權益,包括土地租期、免簽政策、稅收優惠和財政鼓勵措施等。

除了東部經濟走廊和招商引資的優惠政策外,泰國還提出建設智慧城市,即發展電子商務、電子支付等「泰國4.0」架構下的目標。對生物技術、奈米技術、高級材料技術和數位資訊技術企業來泰投資,可免除13年的企業所得稅等。此外部分技術類型的企業更有一系列在用地、政府服務、人員辦理簽證以及企業研發方面的優惠措施。

▲泰國總理帕拉育,要帶領泰國走向下個十年。

經商環境改善 獎勵投資

世界銀行於2016年10月發布「2017 經商環境報告」(Doing Business 2017),在189個經濟體中,泰國排名第四十六名,在東協十國中僅次於排名第二名的新加坡及排名第二十三名的馬來西亞。相較於2016年,泰國在整體經商環境上的排名進步三個名次,該報告認為泰國在新創企業及企業信貸方面有明顯的進步。

美國《富比士》(Forbes)網站於2016年12月公布2016年最適宜經商國家名單(The Best Countries For Business),在全球144個評比國家中,泰國排名第六十七名,較前一年進步八名,在東協僅次於排名第十二名的新加坡及排名第四十四名的馬來西亞。

泰國主管投資的單位為泰國投資促進委員會(Board ofInvestment, BOI),負責提供獎勵投資措施並審核所有的外商及泰商投資申請案,並負責赴國內外之招商工作。BOI並設立單一服務窗口(One Start One Stop Investment Center, OSOS),以及包括台灣辦事處(Taipei Office)等14個海外辦事處。其服務事項包括協尋設廠土地、水電通訊線路申請、公司設立登記申請、工作簽證申請、提供投資機會、代尋合作投資夥伴等。

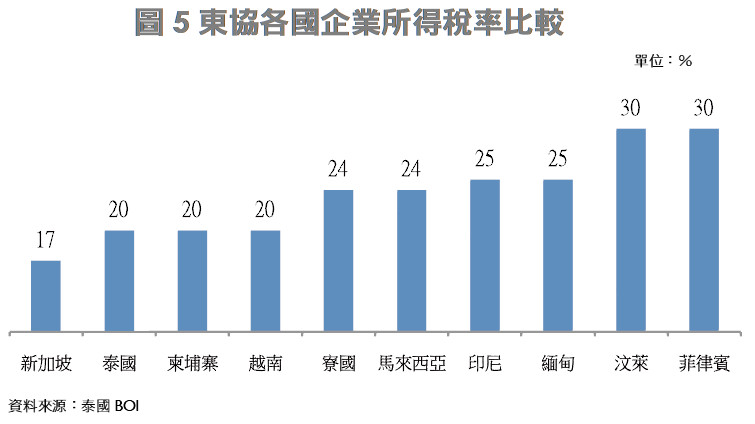

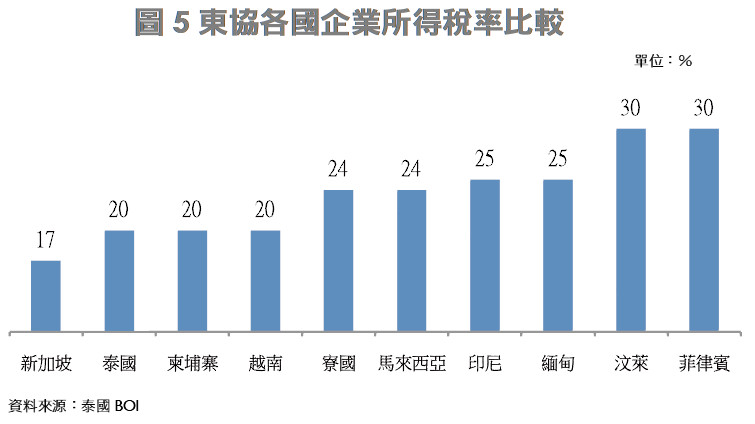

為吸引外人到泰國投資,泰國投資促進委員會在2015年推出新的投資推廣策略,希望帶領泰國由勞力密集走向知識密集,並針對高附加價值產業給予獎勵。此外,為平衡區域發展,BOI有計劃地將全國劃分成三個獎勵投資區域,提供不同的優惠辦法,例如:投資項目若設在第一區(如曼谷、北纜等)或第二區(如夜功、北碧等),可減免一半的機器進口稅,企業免稅可較原本的8年延長至13年,或是延長5年減稅50%。重點的目標產業,或是高科技及技術,最高將有共計15年的企業稅優惠期。若設在其他開發程度較低的區域,則可享機器進口稅全免,並豁免公司所得稅八年的優惠。目前企業所得稅(corporate income tax, CIT)已由原本的30%降為15%至20%不等。

除此之外,泰國政府為了促進產業聚落發展,核撥100億泰銖成立「促進產業聚落發展基金」,分為「超級產業聚落」(super clusters),如汽車及零配件、電子電器與通訊設備、環保石油與化工、數位內容及服務、食品創新和醫療服務等;以及「其他目標產業聚落」(other targeted clusters),如農產品加工、服裝紡織成衣等。只要符合相關規定,政府提供的投資獎勵包括豁免八年企業所得稅,外加五年的所得稅減半,減免機器進口稅,並開放外國人持有土地等。

2014年5月,泰國民選政府在軍事政變中,被泰國陸軍總司令帕拉育(Prayut Chan-o-cha)所領導的軍方接管,帕拉育並出任臨時政府的總理。2016年8月,泰國修憲公投通過第二十部憲法,確認軍政府在2017年11月大選前,持續執政的合法性。

受政治和國際環境因素影響,近年來泰國吸引外資遇到一定挑戰。泰國投資促進委員會的數據顯示,外國投資者新項目申請數量從2014年的3,469個下降到2015年的1,038個。

自2014年軍政府接管至今,儘管仍然動盪,基礎建設工程因2016年底泰皇過世而延宕。但泰國保持開放的市場經濟,鼓勵外商直接投資,作為促進經濟發展和就業的主要手段,以維持泰國在區域競爭上的優勢。泰國副總理Somkid Jatusripitak就曾表示,泰國正處於改革的時間點,泰國將致力調整產業結構,強化優勢產業並培植新興產業。

開啟APP閱讀完整內容

本文摘錄自

新南向 掌握泰寮先機

《經貿透視》

2017 第469期

相關