文/林洧楨 攝影/楊文財

走進機器人視覺系統大廠所羅門的內湖總部展示間,我們先看到一雙左右對望、近到能互比腕力的機器手臂,在搭載AI晶片龍頭輝達(Nvidia)晶片的視覺系統鏡頭協助判讀下,兩隻手臂同步作業時,就像能看到對方般,精準避開彼此動作,不需要停頓閃避,就能從一堆尺寸不一的金屬零件堆中,順暢、精準的依序挑出所需零件。

萬物AI的時代大門開啟,不是大廠就搶不到商機?

那可不一定,只要有技術底氣,又懂得借力大廠資源,就算是年營收僅數十億元的中小型台廠,一樣能成為資本市場追捧的新星,就像是股價兩個多月就漲逾三倍的AI飆股——所羅門。

所羅門去年營收僅約四十二億元,且今年前四個月營收仍較去年衰退逾一七%,在輝達的台灣夥伴當中,它的營運成績並不起眼。

但,今年三月中的GTC(繪圖處理器技術)大會上,這家小台廠的Logo卻出乎所有人意料,在輝達創辦人暨執行長黃仁勳的演講簡報中,以斗大字幕秀出,讓所羅門搖身一變,成為輝達搶攻AI人型機器人商機的重要合作台廠。

所羅門董座談與黃仁勳合作關鍵:

「他的好東西,也需要有人實踐才行」

這家從電子零組件通路商轉型的中小型台廠,究竟如何成為全球AI龍頭「台灣隊」的重要一員?

「他(黃仁勳)真的是台灣大使,很挺台灣,但除了愛台灣,他的好東西,也還是需要有人能幫他實踐出來才行。」所羅門董事長陳政隆接受商周獨家專訪時,透露自己能成為輝達戰友的關鍵原因。

意思是,輝達雖然是全球AI產業龍頭,主力產品是繪圖晶片及各種軟體平台,但它不握有製造,不可能靠自己發展出人型機器人等各式產品賣給客戶。

強大的晶片,必須倚賴它的各個夥伴,組裝成電腦、機器手臂,才能落地運作;而厲害的AI研發平台,也需要懂得運用的業者,願意針對各種場景,花時間落地驗證,才能發展出符合市場需求的終端產品,並讓平台逐步累積經驗,越變越聰明。

所羅門所處的製造業自動化市場,雖然AI商機最龐大,但卻也最破碎,是幾乎每位客戶都有客製化需求的艱困戰場。

他們,無疑是輝達最迫切需要,能幫自家技術找出應用道路的拓荒者企業。

▲所羅門

• 成立:1973年

• 創辦人:陳健三

• 董事長:陳政隆(後排中)

• 主要產品:機電設備、以視覺系統為主的智動化產品等

• 成績單:2023 年營收逾42.2億、淨利5.6億

• 地位:輝達發展AI人型機器人的重要合作夥伴

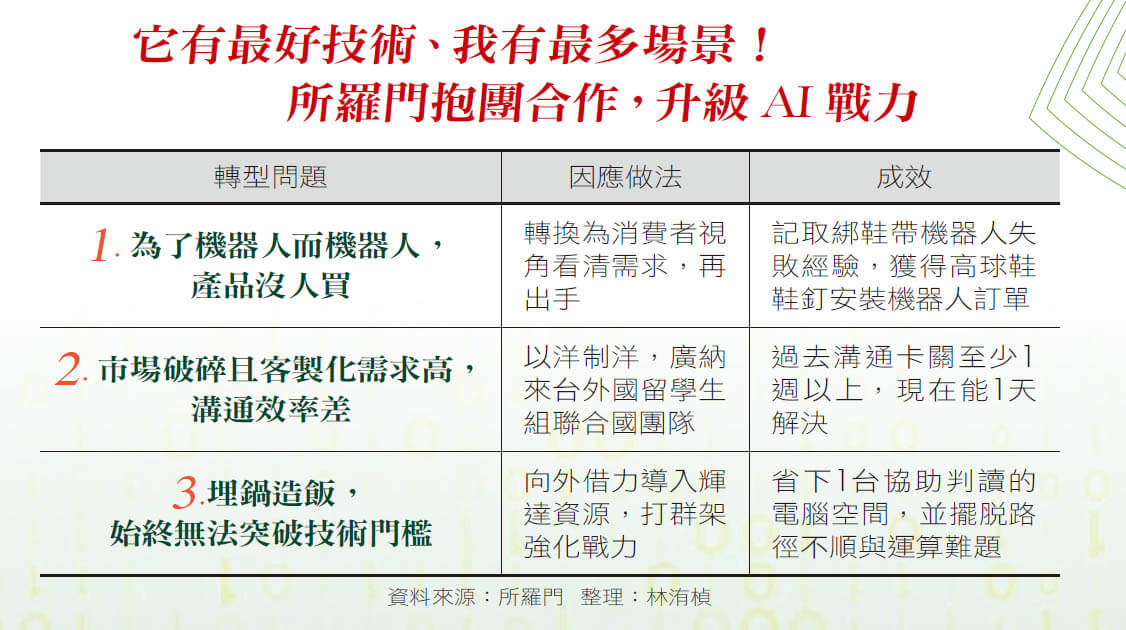

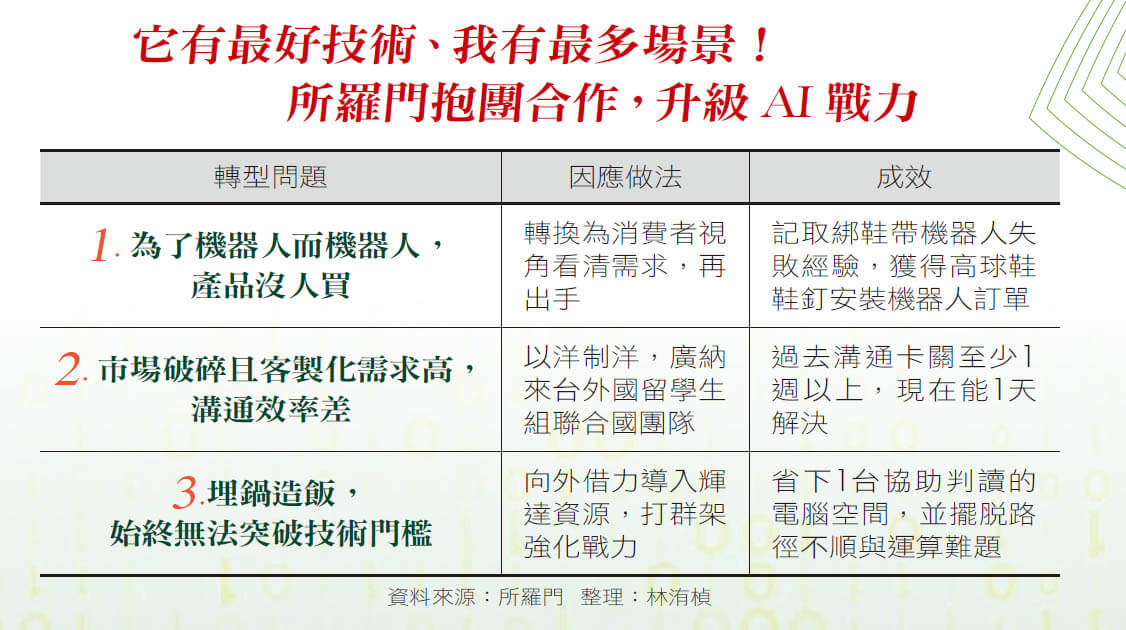

所以在「它有最好技術,我們有最豐富場景」的情況下,雙方一拍即合,約四年前,所羅門就開始接觸並導入AI龍頭戰友的軟體研發平台,從製造業、物流業等產業切入,一路合作模索AI應用至今。

但,如果只是坐擁多元場景,還不足以讓他們成為重要夥伴。它讓輝達垂青的另一個關鍵原因是,該公司創辦人陳健三與陳政隆這對父子,聯手跨入機器人產業,十年磨一劍,累積出的視覺技術底氣。

一家在台灣有組裝產線的日系車廠主管透露,陳政隆團隊早在二○一九年,就曾助其研發出汽車防水膠噴塗機器人,不只透過視覺系統輔助,還能在彎曲不平的車體間移動時,一直精準維持與車身距離兩公分的定位,完成全車噴塗作業。

而且,成本只要日廠的十分之一,效率也比日本產品好。「黃仁勳會找它(所羅門)合作,企業本身的實力肯定也是關鍵。」該車廠主管說。

曾只看見自己,做出零需求機器人

改從使用者角度看,吸引國際大咖上門

其實,所羅門早年靠代理電子零組件起家,直到二○一三年,取得UR機器人台灣代理權,才進軍機器人產業,練兵過程可說是「屢敗屢戰」。但也在每一次踩坑的過程中學習與累積,讓包含機器人在內的智動化產品,如今成為占年營收比率達二四%、僅次於機電的第二大事業群。

他們最深刻的心得是:不要為了機器人而機器人。

二○一八年,該公司推出能綁鞋帶的機械手臂,這是連許多國際大廠都做不到的事,讓市場譁然。

但很少人知道這個故事最後的結局卻是:從來沒有任何一家鞋廠願意掏錢買這套系統。

因為當時,他們犯了製造業轉型時,常見的錯誤。不是看見市場真正的痛點,而是從「解決自己以為是問題的問題」做起。

當時所羅門想,機器人生意,就是用機器來替代人做的事情。而鞋廠裡大量的時間跟人力都在做什麼?答案是替新鞋繫上鞋帶。所以他們砸資源、砸時間拚出這台機器人,結合視覺辨識,不到四十秒能綁好一雙鞋。

可是一趟越南鞋廠考察給了他們當頭棒喝,因為工資低廉的越南工人熟能生巧,平均不到二十八秒就能綁好鞋帶,性價比遠勝機器人。

這讓團隊驚覺需求的重要性,改變策略:先看需求,再決定往哪走。結果,同樣是鞋廠自動化,他們發現,在一些複雜的鞋底金屬件製程方面,確實有人力效率難以滿足的需求。如今,鎖定該領域的新產品,已獲得丹麥鞋廠ECCO的高球鞋鞋釘安裝機器人等訂單。

組建聯合國軍團,破解跨國溝通

聯手輝達,創造技術與應用雙贏優勢

「不要為了機器人而機器人,要從User(使用者)的角度去看,才是對的。」陳政隆說。

而轉型過程中,為了做更多國際市場的生意,他們也開始調整員工的組成,即使是中小企業,也展現出聯合國軍團般的氣勢。

由於製造業的產線自動化,是極為破碎且需高度客製化的市場,各式各樣的場景與各國不同的使用習慣,讓該公司過去只用台灣人角度去理解外國人問題的經營模式行不通,不僅影響接單,連售後服務效率都受影響。

為此,所羅門引進來台念書的海外留學生資源,逐步組建出一個涵蓋越南、尼加拉瓜、印度、薩爾瓦多、哥斯大黎加、印度、印尼、史瓦帝尼等十多國人才的聯合國軍團。再依條件培養成研發、業務、客服等類型人才,「以洋制洋」,在客服員工口中,很多過去因溝通卡關至少一週以上的維修問題,現在一天就能找對病因,解決問題。

「 它(所羅門)是很任勞任怨,滿站在客戶立場, 做客製化服務滿強的。」前述車廠主管觀察。最後,是放下什麼都得自己來的習慣,學會借力更省力。

所羅門目前最引以為傲,長了眼睛跟腦袋、動作滑順的機械手臂,在過去,其實技術一度卡關。

▲1+1>2!它借力輝達,讓AI應用落地

所羅門員工旁的螢幕(左圖),正是她AR 眼鏡所見畫面,一目瞭然檢查配線狀況,這也是該公司與輝達都想搶攻的AI 戰場。

藏有輝達晶片的所羅門白底紅字攝影鏡頭(右圖),正是機器人效率提升的關鍵之一。

陳政隆透露,過往,傳統視覺系統的鏡頭抓到資料後,需要丟到另一台桌上型電腦判讀再回傳,而且計算路徑不僅慢,還會有突然伸到對面,再反勾回來作業的怪動作,這是靠自家團隊努力多年都無法突破的門檻。

而輝達讓他學會的是,向外借力,找到對的平台或合作夥伴打群架,是企業轉型升級的一大關鍵。

因此,從疫情後,他們開始導入輝達的產品與系統,上述卡關的產品終於成功升級,一方面視覺系統可直接靠晶片運算判讀,不再需要另一台電腦從旁協助。

另一方面,運用新平台設計的產品,也能解決傳統路徑計算慢且不順的問題,讓戰力更升級,有能力挑戰強調多工、運算需求更高的人型機器人市場。

但這並非單方面受益。其實輝達藉由所羅門,也得到接觸更多元AI運用的資料,能讓其更快進入更多領域,像是所羅門正研發的AR(擴增實境)產品,隨著雙方合作,也會是一個新的AI落地運用市場,讓彼此能一加一大於二。

想搶萬物AI商機,中小台廠其實不需要妄自菲薄,只要善用自家能耐、看準機會,都有機會大展拳腳,「所有生成式AI,還是要有實體來生成,才有Data(資料),所有製造業,台灣都強,這就是台灣最大的優勢。」陳政隆說。

閱讀完整內容

本文摘錄自

戒掉為機器人而機器人 所羅門成黃仁勳點名AI新星

商業周刊

2024/6月 第1908期

相關