我最愛的英文字之一就是「weird」(古怪),使用的頻率絕對超乎常人。這個單字剛好不適用「除非在c後面,否則先i再e」這項規則(它可套用於大部分源自拉丁文的字詞;我每次拼「siege」〔圍攻〕、「seize」〔抓住〕和「niece」〔姪女〕前都要想一下)。我的朋友們即使都受過高等教育,仍然三不五時會誤拼成「wierd」。我在小學四年級的某次慘痛經驗,就跟這個字息息相關:那時我完成了關於俄亥俄州的歷史作業,而為了讓作業內容更加豐富,還特別描寫俄亥俄州的傳奇人物,其中兩位分別是到處種蘋果樹的強尼.蘋果籽(Johnny Appleseed)和神槍手安妮.歐克利(Annie Oakley)。我把這項計畫取名為「奇葩」(Weirdos),以大寫字母斜印在文件夾的封面,從左上角延伸到右下角,並且仔細地安排間距。然而我一心只想著絕不能拼錯「ei」,導致事後才注意到獨漏「r」,因而成了慘不忍睹的「WEIDOS」。

我們幹嘛要在乎拼字呢?正確拼寫(orthography,源自希臘文)就能讓文章變得高尚嗎?我們為什麼要充分掌握拼法?現在不是有機器代勞了嗎?二十世紀時,我們以為機器人在二十一世紀會全面取代人力,而在某種程度上確實已經如此。然而機器人的整體發展卻教人失望,我們身旁沒有像經典卡通《傑森一家》(The Jetsons)裡的機器人管家蘿西──由鋼鐵、塑膠、閃光燈、電路和履帶打造而成──反而是身上穿戴著各式智慧裝置。我們依靠iPods決定下首歌要聽什麼、仰賴車內設備指引該走哪條路、等著智慧型手機預測詞句。我們儼然成了自己的機器人。

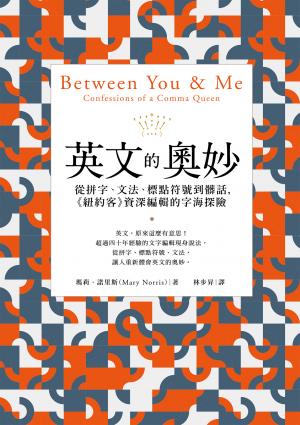

有些人可能會很納悶,既然電腦都內建拼字檢查的功能了,我們為什麼還需要文字編輯(copy editor)?我每次都得按照《紐約客》的寫作指南,大費周章地重複字尾前的子音字母,而電腦又比較偏好簡單的拼法──例如「mislabeled」而非「mislabelled」──我只好自己逐一把字母加回去,忍受單字底下出現一條紅線。儘管如此,我也不會關掉拼字檢查的功能,否則就太傲慢了。自動校正倒是用不著,它只會讓我顯得又蠢又笨拙;雖然我既不曉得怎麼關掉自動校正,打簡訊也不如年輕人那麼迅速(握力),但為什麼我連說什麼都得聽機器的建議呢?我在簡訊中想打德文的「Gute Nacht」(晚安),傳送出去的卻是「Cute Nachos」(可愛玉米片)、「adverbial」(副詞)成了「adrenal」(腎上腺),感覺被暗中捅了一刀。某次朋友邀我一起吃晚餐,我傳簡訊想問需不需要帶東西,她回訊息說「食物和論文」(food and dissertation,譯注:暗指「food and dessert」〔食物和甜點〕被自動校正。)都準備好了。呃,這應該是好消息吧。但我也很識相,乖乖帶了酒赴約,絕口不提論文的事。

工作上,我在校訂每篇文章時,都會提醒自己至少要執行一次拼字檢查,也的確會抓到一些拼錯字。不過,拼字檢查功能之所以無法取代文字編輯,是因為它不能辨識前後文,因此無法判斷同音異義字:「peddle」(販賣)和「pedal」(腳踏)、「horde」(一群)和「hoard」(囤積)、「rye」(黑麥)和「wry」(挖苦)、「tale」(故事)和「tail」(尾巴)、「cannon」(大炮)和「canon」(法則)、「lead」(鉛)和「led」(帶領),更別提「roomy」(寬敞)、「roomie」(室友)、「rheumy」(充滿黏液)和「Rumi」(詩人魯米)的區別了。

英文充斥著一大堆容易拼錯的字詞,世界上也不乏對文法龜毛的人,隨時準備好要大加撻伐。而英文不像義大利文、西班牙文和現代希臘文一樣是表音的語言,無法靠著特定的字母組合發出相同的音。英文本就有許多不發音的字母,而要參透紛雜的字源更是難上加難。美式英文除了源自盎格魯撒克遜民族的日耳曼語系,也受到拉丁文(多虧羅馬帝國皇帝哈德良〔Hadrian〕)與法文(諾曼人入侵)的影響;還有借用自希臘文、義大利文、葡萄牙文,甚至摻雜了一點巴斯克文(Basque);早期在東部開拓的祖先留下不少荷蘭文;探勘西部的冒險家和傳教士引入大量西班牙文;美州原住民則擁有形形色色的地名,而且經常和法文結合使用,更教人一頭霧水。對文法龜毛到家的詞典編纂學者諾亞.韋伯斯特(Noah Webster,以下簡稱韋伯)早在1783年就指出:「英文中,特定幾個母音就有四到五種發音,另有四種發音可用五到七種不同的字母表示。子音的情況同樣紊亂。」

這時有本好詞典在手,就能立刻派上用場。《紐約客》使用的是韋氏詞典,我們還會按照某種嚴謹的順序,參考三個不同的版本。我平常因為工作需要查詞典時,首先會翻閱敝社的寫作指南(一本重量級的三孔文件夾,每頁都裝在塑膠套內),以確定創辦人沒有特殊的拼字規定;再參考已進入第十一版的《韋氏大學詞典》(Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary),我們習慣叫它「小紅本」(Little Red Web)。(第十一版於2003年問世時,第十版也宣告退休。我們努力幫它們找了新家──詞典可不能隨便丟掉啊!我自己留下幾本好當禮物送人。)長期以來,韋氏都持續推出新版的案頭詞典,家家戶戶都應該要有小紅本,好比每間旅館都要有基甸會(Gideon)印行的《聖經》。

如果我們在小紅本找不到答案,下一本參考書就是《韋氏新二版國際詞典》(Webster’s New International Dictionary, Second Edition, Unabridged。譯注:俗稱《韋氏大詞典》),我們稱之為「韋伯二世」(Web II)。1934年它剛出版時,堪稱美國最具權威的詞典,至今仍是令人想入手的大部頭:共有3,194頁,附有平易近人的定義和精美的插圖。1961年,第三版取代了第二版,但菲利普.葛夫(Philip Gove)為首的編輯群收錄了大量的日常用語,卻沒有提醒讀者哪些是低俗用詞,因而在詞典界引發極大的爭議。這本「韋伯三世」(Web 3)出版後,學界分裂成「規範文法學派」(告訴你語言的使用規則)與「描述文法學派」(描述日常用語而不做價值判斷)兩大陣營。1962年3月,堪稱規範派龍頭的《紐約客》雜誌刊登了一篇戴特.麥克唐納(Dwight Macdonald)的論文,嚴詞批評新版的韋氏大詞典及其秉持的語言原則:「在此反對的並非記錄語言的實際用法,而是未給予足夠的資訊,以供讀者決定要採行何種用法。」目前,「transpire/為人所知」和「enthuse/興奮地說」兩字依然沒有受到廣泛的認同。自從一九六○年代展開詞典的論戰後,許多機構對於「韋伯三世」便抱持著懷疑的態度。我們常自視甚高地說:這本詞典適合查科學專業術語,版面也比「韋伯二世」來得簡潔多了。即使不論編纂方法,第三版外觀也比較不好看,我沒事不會想把它扛回家。光看我們辦公室同仁使用的縮寫,也看得出來第三版比較不受重視:韋伯二世是用羅馬數字「II」,地位宛如王公貴族,韋伯三世則僅用普通的阿拉伯數字「3」。

部分同仁習慣使用韋氏線上詞典,這點當然沒什麼問題。韋氏詞典附贈光碟早就行之有年,1996年起還可以免費上網查閱(儘管得忍受旁邊的廣告)。我卻怎麼都不習慣上網查單字,偏偏喜歡紙本的感覺,以及任意翻閱的機會,目前還無法說不用就不用。

假使翻遍韋伯二世和韋伯三世也找不到答案,我們就會求助於1987年上市的《藍燈書屋英文詞典》(Random House Unabridged Dictionary)第二版。這本詞典初版是1966年上市,正逢《韋氏大詞典》第二版和第三版之間的論戰,因此得以坐收漁翁之利;不但提供別開生面的聲音,也沒有那些烏煙瘴氣的衝突。我對於「藍燈書屋」出版社特別沒抵抗力,有時候讀到疑似最近的新詞,我會直接翻閱藍燈書屋的詞典,反而不會去拿韋氏詞典,因為它收錄了許多專有名詞,囊括歷史與虛構人物,彷彿在跟拼字遊戲(Scrabble)互別苗頭。

藍皮拼字書

由於《紐約客》對韋氏詞典情有獨鍾,打從心底信任這塊美國的傳統招牌,甚至不考慮參照牛津詞典(OED固然十分有趣,卻不算實用的參考書),因此我開始對諾亞.韋伯這號人物產生好奇。現有傳記都把他塑造成「被遺忘的先賢」,不過就詞典編纂學者來說,他的聲望其實遠不及山謬.強森(Samuel Johnson)。但韋伯有不可抹滅的貢獻,世世代代的美國作家、編輯和學者都承襲他的寫作慣例。他出生於康乃迪克州西哈特福市的農舍(已改建為一座小博物館),我在那裡買到1783年他所彙編的小書《英文文法用字規則》(A Grammatical Institute of the English Language),也就是後人所稱的「藍皮拼字書」(Blue-Back Speller)。美國獨立戰爭期間,韋伯就讀耶魯大學(畢業於1778年),原本立志成為律師,後來卻進了學校教書。學生的發音和拼字奇差無比,促使他決定編寫拼字書,致力要提升同胞的語言素養,同時也開始標準化美語以抵抗英國殖民。結果證明韋伯根本是個行銷天才,藍皮拼字書──埋下日後小紅本的種子──在東岸的銷售成績亮眼,他最後還編纂了上下兩冊的《美國英文詞典》(American Dictionary of the English Language)。

藍皮拼字書最吸睛之處,就是封面上看起來像f的古字母s,而且整本書都是如此。如果好好地把f當s來唸,就會發現韋伯的思路清晰、頭頭是道;但如果直覺地當作是f,你就無法進入他的文章,誤以為作者有嚴重的語言障礙。這本藍皮書大約四吋寬、六吋長,共有119頁。韋伯其實一直想把它取名為「拼字書」,但起初受到耶魯大學校長伊斯拉.斯泰爾斯(Ezra Stiles)的影響。斯泰爾斯希望書名仿照喀爾文教派的短文,而韋伯為了得到他的肯定,就把書名改成「Inftitute」,封面寫到「Defigned for the ufe of Englifh Schools(專為英文學習所設計)」並且引用一段拉丁文「Ufus eft Norma Loquendi」,宣稱典出西塞羅(Cicero)。對這句拉丁文,不同的傳記有不同的翻譯,包括「習慣用法即語言規則」與「語言規則取決於實際用法」。換句話說,「用法最大」。韋伯竟然支持描述式文法!

套句詹姆斯.莫瑞的話,韋伯「天生善於定義」,但作為學者卻並非百分之百可靠。舉例來說,上述那句話並非西塞羅所說,而是摘自賀拉斯(Horace)所著的《詩藝》(Ars Poetica)之段落,探討新詞彙、保守語法和造字之間的平衡:

Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque

Quae nunc sunt in honore uocabula, si uolet usus,

Quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi.

某位朋友幫忙翻譯如下:

許多消逝衰亡的詞彙將再度誕生,

許多備受尊崇的詞彙將邁向死亡,

一切取決於用法的走向;

所有價值、法則與規準,皆依附其下。

許多英文語言專家還常把「Norma Loquendi」戲稱為守護正確語法的女神。

藍皮拼字書依難度分成字音和字詞的表格,首先是「三到四個字母的詞彙」,再來是「兩個音節的基礎詞彙,重音在第一音節」,最後則是「五個音節的詞彙,重音在第四音節」(im-a-gin-a-tion… qual-i-fi-ca-tion… re-gen-e-ra-tion)。韋伯的詞彙表看似隨性(「bed, fed, led, red, wed」),但不免令人聯想到他的內心性格(「glut, shut, smut, slut」,譯注:「過剩、封閉、淫穢、蕩婦」),當時他依然是個單身漢(「La-dy, la-zy, le-gal, li-ar, like-ly, li-ning, li-on, lone-ly」,譯注:「女士、懶惰、法律、騙子、可能、內襯、獅子、孤單」)。凡是不發音的字母,或是發音唸成z的s,他都一律以斜體表示(還建議有聲的s讀作ez)。他還希望某些字母能重新命名,比方說認為h應該讀作「he」、w應該讀作「we」、y應該讀作「yi」。唉呀,正是多虧了韋伯,字母z在美國才會從英式讀法「zed」變成「zee」。

他寫道:「拼字是門藝術:將字詞分為適當音節,方能找出真正的發音。」他在給教師的話中,常常語帶不耐,彷彿是存心挑釁:「拔除根深柢固的偏見、反對當前主流觀點,莫不是艱鉅又費力的任務。」而他也總結了眾多自視甚高的編輯改稿改到很想殺人的真心話:「凡事假借創新之名,錯誤竟也變得神聖不可侵犯,」他在序言中便嚴詞批評道:「半母音(譯注:此處指[əl] / [əm] / [ən])的發音常見於feeble(虛弱)、baptism(受洗)、heaven(天堂)等詞彙,部分人士不大會讀半母音,因而將前面e的音完全發出,feeble成為feebel,這種錯誤一出現就應根除。」他的注釋也寫得慷慨激昂,在「mercy」(慈悲)、「perfect」(完美)和「person」(人)旁邊打上星號,然後批評說:「這些詞彙經常被誤讀成marcy、parfect、parson,是長期疏忽所養成的惡習,造成母音被誤讀,扼殺了發音之美。發音隨便的民眾經常把r前的e誤讀成a;所以得在此鄭重呼籲,務必正視這項問題。」 閱讀完整內容