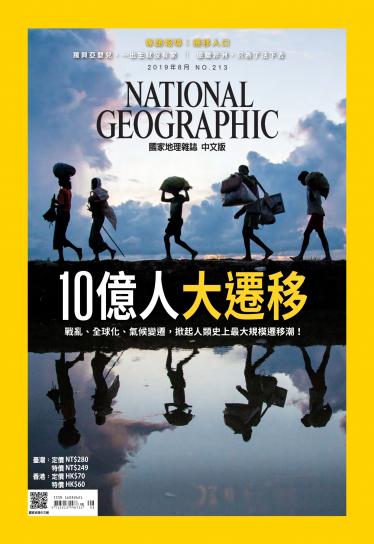

我們都是移民

人類是一種遷徙物種,但有些人會把我們分成兩類:移民和本地人。

撰文:莫欣.哈密

或許把我們所有人都看作移民,能讓我們擺脫這個隱隱若現的反烏托邦。

我們所有人都是移民的後代。我們這個物種,智人,並非在拉合爾演化出來──我正在這裡寫下這些文字。我們也不是在上海、托皮卡、布宜諾斯艾利斯、開羅或奧斯陸演化出來,或許你正在這些地方閱讀這些文字。

即使你今天生活在我們所有人的起源地東非大裂谷上發現最早人類遺骨的地點,你的祖先也遷移了──他們離開、改變與融合,然後回到你現在居住的地方;就像我離開拉合爾,在北美和歐洲生活幾十年後,回來住在我祖父母和雙親曾住過的房子一樣。我在那棟房子裡度過童年的多數時光,我看似本地人,但已經被我的旅程徹底改變和重塑了。

沒有人原生於這個我們稱之為家的地方,也沒有人專屬於此時此刻。我開始寫下這個句子的那一刻已經消失,我們並不擁有它;你們開始閱讀這個句子的那一刻也已消失,我們仍不擁有它。甚至,我們也不擁有這個當下,當我們初來乍到它就轉瞬溜走,並且永遠消失,只存在我們的記憶中。

生而為人,就是隨著時間長河向前移動,每一秒都如同一座島嶼,我們像是漂流者抵達那裡,然後被浪潮拍下,一次又一次地,在新的時刻抵達新的島嶼,一座一如往常我們從未體驗過的島嶼。人在一生當中通過的每一秒,逐漸累積成數個小時、數月、數十年。我們成為從童年逃離的難民,學校、朋友、玩具、父母等曾構成我們世界的人事物全都離去,取而代之的是新建築、電話來電、相簿和回憶。我們走上街道,仰視著高大的大人;不久後我們又走上街,用我們的青春吸引他人目光;再後來則是和我們的孩子或朋友的孩子一起──然後我們再一次上街,此時卻佝僂前行,看起來像是隱形一般,不再引起多少關注。

我們都會不斷為了新事物而感到興奮,也不斷為了失去我們帶不走的事物而感到悲傷。社會刺激我們只關注新的、獲得的東西,而非失去的東西,但失去是讓我們團結並緊密相連的另一條線。

我們穿越時間、穿越這個暫時的世界,是因為我們不得不。而我們跨越空間、跨越這個實體世界,看似因為自己決定這麼做,但這些選擇也有迫不得已的因素。當無法忍受待在原地時,我們就會離開:我們無法獨自在沉悶的臥室多待一刻,必須出外去玩;我們無法在乾枯的農場上多挨餓一刻,必須去其他地方尋找食物。由於環境壓力、實質危險或鄰居的小心眼,我們離開去成為我們渴望成為的人、追求我們想要追求的事。

我們是遷徙物種。人類總是在遷移。我們的祖先就是如此,但不是像一支不停英勇推進的軍隊直線走出非洲,而是曲折前行,有時朝一個方向,有時朝另一個,被內外兩股力量驅使著。我們這一代人也正在遷移──主要是從亞洲和非洲的農村遷移到城市,而我們的後代仍會繼續遷移。他們會遷移是因為氣候變遷、海平面上升、戰爭爆發,以及一種經濟活動模式消亡並被另一種取代。

我們的科技力量和它對地球的衝擊持續增加。因此,改變的速度正在加快,產生了新的壓力。而我們這個靈敏的物種將透過遷移作為因應這些壓力的方式之一,就像我們的曾祖父母曾做過的那樣,就像我們與生俱來的那樣。

然而,有人告訴我們,這樣的遷移是前所未有的,它代表了一場危機、一場洪水、一場災難。有人告訴我們,人類有兩種:本地人和移民,雙方必須為爭奪主權而鬥爭。

有人告訴我們,不僅可以阻止地理上的遷移,也可以停止時間上的流動,也就是我們可以回到過去,一個更好的過去,回到我們的國家、種族、宗教都是真正偉大的時代。只是我們必須接受分裂──將人類分成本地人和移民。想像中的這個世界充滿高牆和屏障,並且需要警衛、武器和監視來加強這些屏障。這個世界的隱私已死,尊嚴與平等也隨之消亡,人們必須假裝靜止不動,停留在他們現在所處的土地上,以及他們的童年或是祖先的童年,那是一個假想的時代,停滯不動只是一種幻想的可能性。

這是敗給懷舊之情的人類所做的妄想,他們和自己、自己的遷徙本性以及自己與時間的關係本質交戰,大聲否認人類生活即不斷遷移這件事。

或許把我們所有人都看作移民,能讓我們擺脫這個隱隱若現的反烏托邦。如果我們都是移民,那麼或許一個從未在其他城鎮生活過、卻在自己住的街道上感到缺乏歸屬感的女性,和一個離鄉背井、再也見不到故鄉的男性,兩者的痛苦是相似的。或許稍縱即逝是我們共同的敵人,這並不是指我們可以戰勝時間的流逝,而是我們都因時間帶來的失去而受苦。

我們可能會對自身有更多憐憫,並因此對他人產生更多同情。或許我們一起就有足夠的勇氣去體認到,個人的結局並非一切的結局,即使我們逝去,美好與希望仍可能留存下來。接受我們是遷徙物種的事實並不容易,我們會需要新的藝術、新的故事和新的生存之道。但是可能性是很大的。一個更美好的世界是可能的,一個更公正和包容的世界,更適合我們和我們的子孫,而且食物更佳、音樂更棒、暴力更少。

距離你最近的那座城市,兩個世紀前和今日的差別大到令人難以想像。在未來兩個世紀,這座城市可能會再度發生同樣大的改變。在今日的幾乎任何一座城市裡,很少有居民願意活在這座城市兩個世紀前的樣子。我們應該有信心想像,兩個世紀後全世界城市的居民也一樣會這麼想。

移民物種最終會對身為移民物種感到自在。就我而言,這是一個值得在漂泊後抵達的終點。這是每個移民給予我們的核心挑戰與機會:從他們身上看見真實的我們。

莫欣.哈密著有四部小說:《蛾煙》(暫譯,原文書名為Moth Smoke)、《拉合爾茶館的陌生人》、《直到有錢的那一天》、《西邊出口》(暫譯,原文書名為Exit West),以及一本散文集:《不滿及其文明》(暫譯,原文書名為Discontent and ItsCivilizations)。他的著作被翻譯成40種語言,列入暢銷書排行榜,並且改編成電影。

他們攜帶的東西

最近的移民潮激發了許多藝術和攝影作品。湯姆.基弗拍攝了移民遺留在美墨邊境的水壺(左)和其他物品。為了反映移民「希望有更美好的生活」,基弗把這個攝影計畫稱為El Sueño Americano──美國夢。 閱讀完整內容