不插手做原料、出海卻「全自助」

拆解KOI供應鏈關鍵3招

文●游羽棠 攝影●陳宗怡

KOI如今插旗全球十三個國家、國內外拓展近九百間門市,無論顧客身在何處,都能喝到口感一致的招牌商品「黃金珍珠奶茶」,這不僅需要足量人才,更須落實供應鏈管理。

「原物料就是糧草,兵馬未動,我們就得先到位,」KOI集團全球供應鏈中心總經理吳順元表示。

隨著海外擴張,珍珠、茶葉、杯子等數十種原物料都須到位。「不只門市營運,KOI的原物料品質、供應鏈管理都很突出,才有今天的規模,」一名擁有逾千間門市、主力為海外事業的台灣手搖飲品牌高層讚許。

這背後,有三個關鍵的供應鏈決策。

▲在全世界喝到同一味KOI 珍奶,背後靠他們

KOI 在台中的全球供應鏈中心團隊(左圖),不只做裝櫃配送、原物料品管,甚至有個手搖吧專做風味校準,讓全球近9 百間門市能供應穩定的甜蜜風味(駱裕隆攝)

許多企業營運達一定規模,就會面臨關鍵抉擇:該專注於自身產業的營運,水平擴張;或是往上游整合供應鏈,在各環節榨出更多利潤?手搖飲產業也不例外。

前者採服務業思考:做好行銷、門市營運,服務到位,打造品牌,持續吸引顧客回流。原物料則向協力廠商採購,做好專業分工,共創、共享利潤。

後者採製造業思考:以一條龍經營節約原物料成本,當規模夠大,報價具優勢,有機會做同業生意,且納入研發、製造單位,也有機會開發獨門產品,回過頭保護品牌力。

KOI選擇前者,專注於品牌營運,長期對外採購原物料。

中國外送平台美團統計,單一手搖飲品牌每季平均推出八支新品。為滿足品牌客戶推陳出新的需求,手搖飲原物料龍頭鮮活每年得推出超過四百款創新、升級的原物料,從每杯要價新台幣逾百元的樂樂茶,到單杯二十元有找的蜜雪冰城,都是它的客戶。

吳順元坦言,以KOI的規模,投入茶葉、珍珠等原料供應鏈,從中獲利,並非難事,但,

「跨領域需要更多資金與管理成本,倒不如集結一群專業的人,共享利潤。」該品牌有七成以上的供應商,包括珍珠、奶精、茶葉等,合作超過十五年。

能長期合作的前提,是共享利益。例如:KOI把黃金珍珠的獨門製程交給供應商後,工廠也願意投資申請東南亞市場需要的ISO認證、備妥歐美市場在乎的FSSC認證,KOI就能放心四處插旗,不必分心擔憂關鍵原物料進不了市場。

多年下來,它的珍珠供應業者,從一家小工廠,到進駐工業區開出二廠,甚至跟著它遠赴泰國設廠,供應其東南亞市場的需求。

事實上,業界也有彈性做法,「這不是零或一百的問題,資源有限,只掌握最關鍵的三○%,也能做出特色。」台灣服務業發展協會總顧問李培芬舉例。

雖然全球手搖飲龍頭蜜雪冰城的原物料超過九成自製,有助於控制成本,不過,「關鍵物料形成自有配方,也能差異化。」她解釋,CoCo都可採外部採購策略,珍珠業者為它打造專屬工廠,也能與他牌區隔。

▲原料來自全球,幫手搖業者省3 成關稅

台灣珍奶插旗全球後,供應鏈業者也隨之出海。例如大東羊食品遠赴越南設廠,在國際認證的工廠(右圖)製造以常溫保存的飲品配料(左圖),搶攻東南亞市場商機。(駱裕隆攝)

營運據點往全球各地擴張後,企業也面臨抉擇,要維持台灣製造,或者在全球各地做最有利於成本的採購?手搖飲產業也不例外。

前者的思考是:台灣製造的管理容易。由於許多台灣手搖飲品牌出海,是以代理加盟為主,總部買賣原物料、物流、關稅等成本會包含在售價內,一部分會由加盟主承擔,企業不須自行承擔衍生成本。

後者的思考是:全球採購的成本較低。若手搖飲品牌採取直營,進入每個國家的關稅、重複運送的物流費用都得自行吸收,如能省去,對獲利會有很大挹注。

布局全球化供應鏈,看似理所當然,但是,食品業面臨的挑戰有時會比科技業更大。

首先,食品的原料是農產品,多數國家有糧食保護主義,貿易衍生的關稅,會疊加成本。接著,許多食品為保持最佳風味,得以特定溫層運送,運輸成本高昂,在在都促使企業詳細規畫,從生產地到消費市場的最佳路徑。

KOI選擇後者,磨練全球採購能力。

目前KOI的杯子、吸管、蘆薈、珍珠等重要原物料,都有一部分在泰國製造,發貨到東協國家,光是珍珠就省去三○%起跳的關稅。此外,吳順元也向雀巢原廠接洽,以其泰國廠製造的奶精,運送到全世界。

「每年可以省下超過新台幣兩千萬,」吳順元驕傲的說,供應鏈團隊為此花了三年補課,從只懂台灣規矩,到理解各國進出口規範,在各個發貨地部署人力,負責文件申請、即時聯繫,「中間的往來流程非常複雜,能降低成本壓力,就很值得。」

找一站式服務業者vs.流程一把抓

KOI選擇》摸熟流程,建立護城河

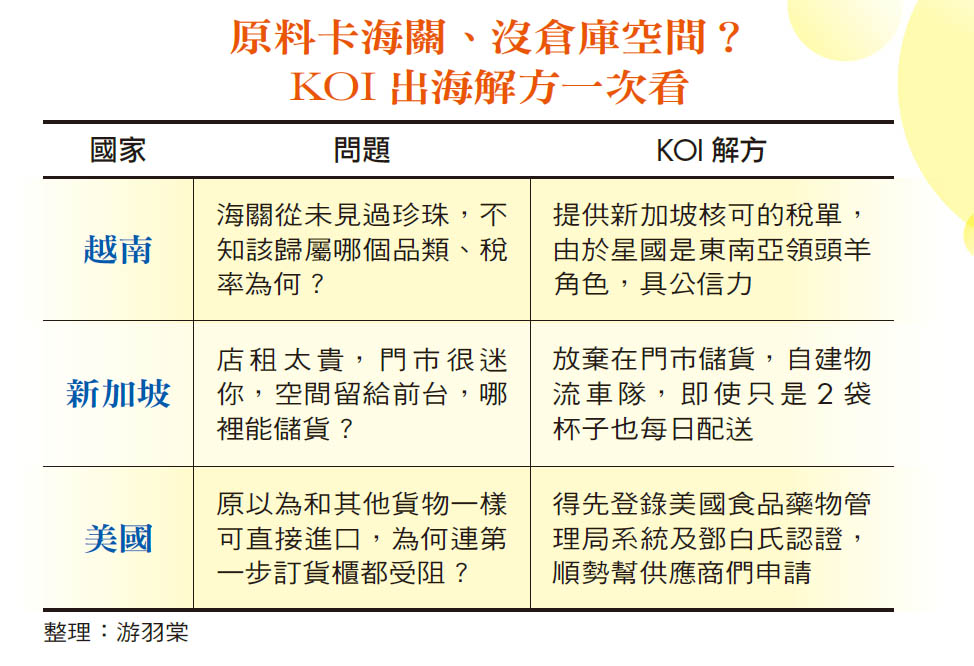

當企業版圖跨出熟悉區域,從東北亞到東南亞,甚至跨足美洲,該找一站式服務業者協助出海,加快拓點;或從採購、報關到倉儲物流都自營,累積know-how?

前者的思考是:省時省力,找到專精該區域的一站式服務業者之後,它自有門路為你運送原物料。業者不須煩惱程序細節,只須專注門市營運,適合剛開始出海的業者。

後者的思考是:耗費時間與心力,每次進駐新國家開門市,都得從頭理解海關規範、溝通稅務細節,需自租倉庫、安排物流車隊,得因地制宜,摸索運送方針。

KOI選擇的是,採購、報關、倉儲物流一把抓。

吳順元直言,做採購、安排物流,不找代理商出貨,是為了建構自己的護城河。「如果你自己摸熟一切流程,對別人就是一個競爭壁壘;

如果全都外包給整合業者,只要對手有錢,你的競爭壁壘就不存在。」

每次KOI敲定進軍新國家,他領軍的全球供應鏈中心就得從開幕日回推,提早八個月到一年,研究該國的進出口規範、確認原物料的最佳發貨國,以及飛往當地勘察確認港口到倉儲,再到門市預定地的路線等。

「我們想做的是供應鏈管理,不只是物流買賣,」吳順元解釋,供應鏈管理是從原料製造、採購,中間的運輸、配送,到消費者喝進嘴裡的體驗都得負責,「這樣的商業模式才能支持我們,到每個國家都能發展穩定。」

正因為深入主導供應鏈,當門市端反映問題,KOI得以快速盤點,抓出可能的問題源,讓長年合作的供應商信服,共同尋求治本之道。

例如,前陣子孟加拉門市有消費者反映,珍珠口感不若過往軟糯,有些硬心。吳順元請該國營運部門填寫品質異常單,包括產品批號、製造日期、有效日期、門市地點等資訊,再附上產品及存放空間照片,溯源找供應商,發現該批珍珠用的樹薯粉較舊,吸水性不佳,導致久煮不透。

歷經一週調查後,確認該批號的珍珠都可能發生類似情形,因此貼封條銷毀。「幸好批號抓得很精準,才可以降低損失,」他解釋,如果沒做批號管理,可能得一次報廢三千箱,但因為做好溯源,只須報廢同批號的一千箱。

企業擴張的過程中,會面臨許多岔路口,許多問題沒有標準答案,如何抉擇,端看你如何認定自身核心能耐。

就像KOI自認擅長品牌經營與服務,面對原物料整合的機會,選擇放手,與長年供應商合作。但面對有機會深化其核心能力的出海流程,就不願假手他人,寧可走得慢,也要全部攬起。

也因此,KOI走得慢,但踏得更穩,累積了他人拿不走的know-how。這展現了,企業的資源與時間有限,慎選戰場,才能有效成長。

閱讀完整內容

本文摘錄自

不插手做原料、出海卻「全自助」拆解KOI供應鏈關鍵3招

商業周刊

2024/5月 第1906期

相關