Google冒險也要做的AI賭注

文、攝影●何佩珊

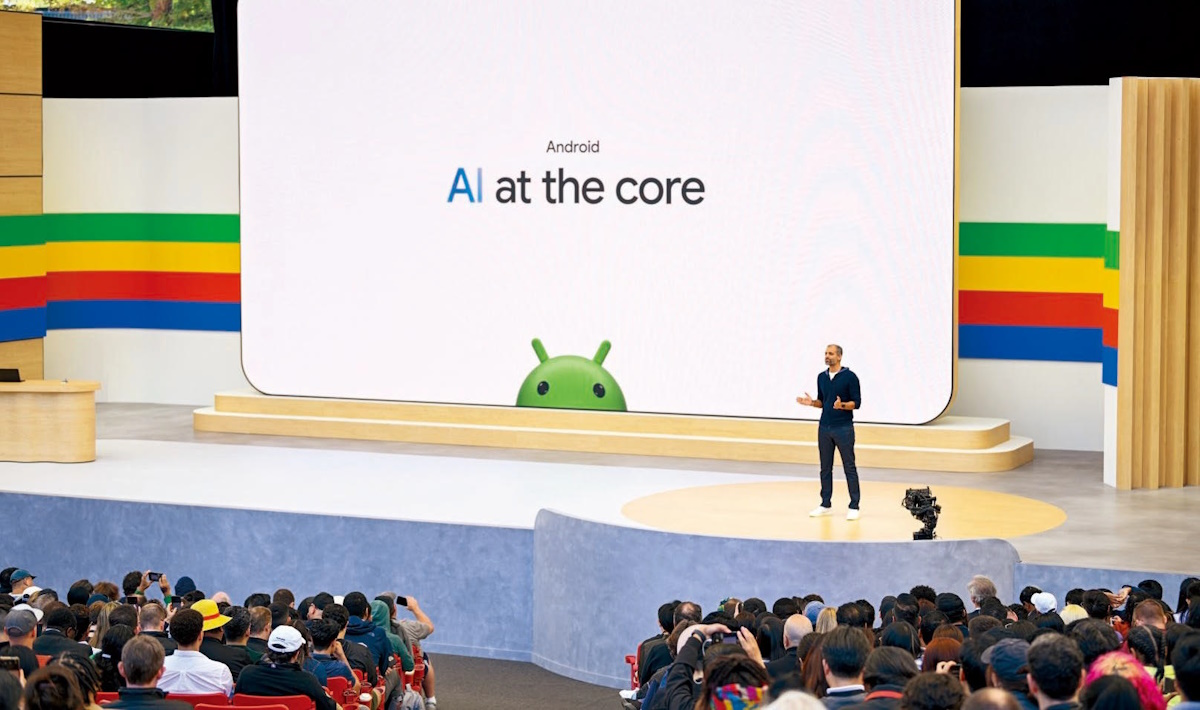

▲Google Android生態系總裁薩瑪特(圖)強調,現今是以AI為核心,重新構想 Android 系統。而以最快速度打造出更多Android專屬AI應用,也將是左右這場AI終端之戰成敗關鍵。

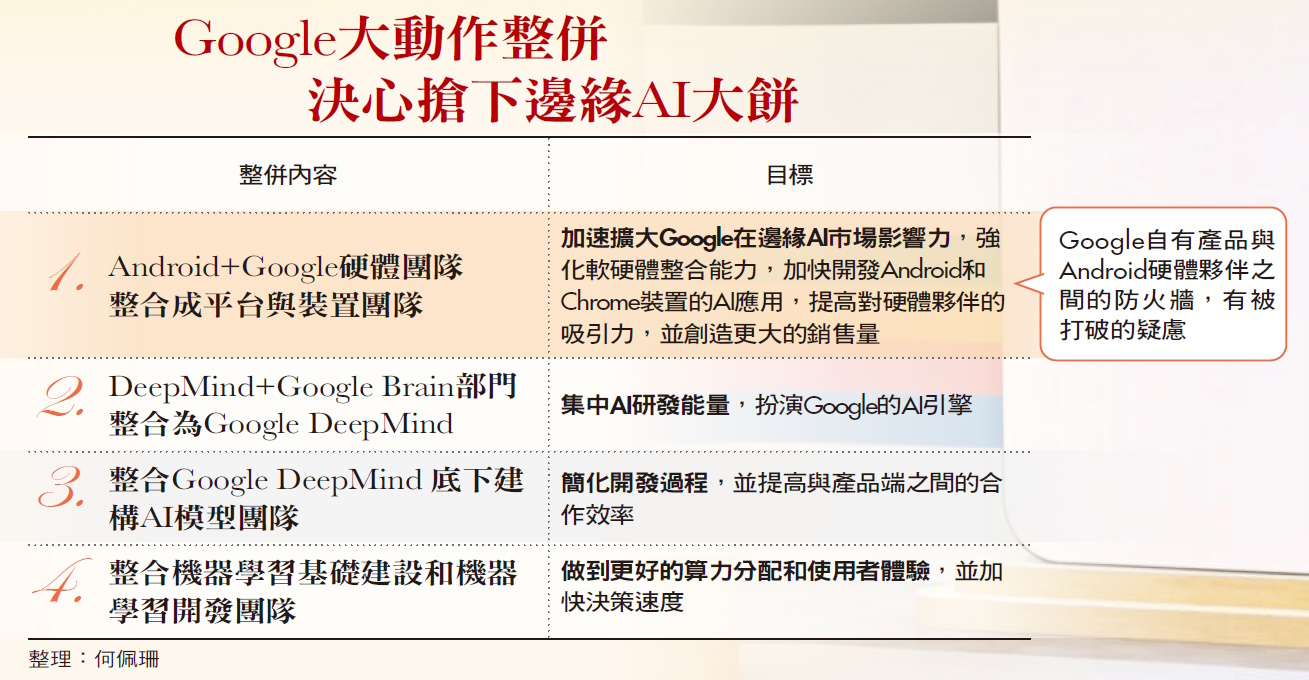

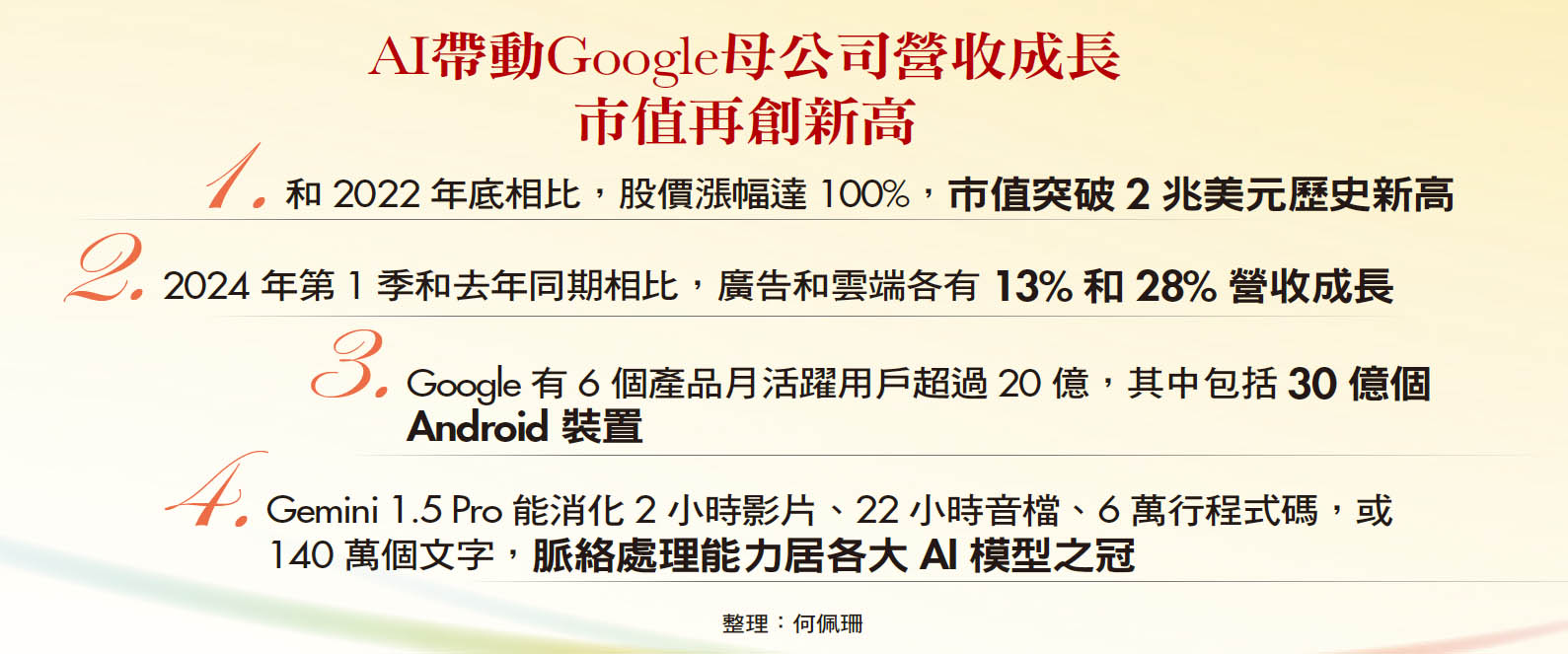

「你的眼鏡就放在蘋果旁邊。」Google最新發表的AI助理,快速且精準的回答出,不久前曾短暫出現在手機鏡頭前的眼鏡擺放位置,驚人記憶力的展現, 讓五月十四日正在美國加州舉辦Google I/O年度開發者大會的海岸線圓形劇場,響起數千人的掌聲與歡呼。 即便OpenAI在前一日,才突襲式的舉辦最新一代GPT-4o發表會,成功贏得許多關注和讚賞,但當天舞台上的Google執行長皮采(Sundar Pichai)仍神態自若。因為這次,他們端出的不只是和對手能力相仿的AI能力,更接連拋出一個個震撼業界的最新AI成果,予以轟炸。 回顧二○ 二二年底,ChatGPT橫空出世,又與微軟結盟,之於Google,就像冷不防被一記右鉤拳重擊在地。一時間,市場上各種看壞聲音四起,認為其搜尋根基恐將被顛覆、廣告業務將大受威脅,更指他們已經成為一家包袱沉重,動作緩慢的企業。 Google在慌亂之中回擊,倉卒舉辦發表會卻出現失誤,更加深市場疑慮。內部甚至一度發出紅色警戒,要求皮采下台的聲音更沒有停過。 不過,Google顯然已經重新站穩腳步。以截至目前為止的結果來看,Google最重要的搜尋版圖不但未失, 廣告和雲端收入也雙雙成長。在I/O大會發表後,股價持續創高, 市值已近二兆二千億美元。 「今天發生的一個事件,可能隨著時間推移不再重要。」皮采被問及OpenAI的突襲時, 如此回應。如今,他們不隨對手起舞,不執著於在單點技術爭高下,而是透過I/O大會上的連番AI武力展示,告訴眾人,他們正在發動的,是一場從生態系出發的全面作戰。 從雲端到終端,Google轉守為攻 AI邊緣運算生態系大戰開打! 穩住了基本盤,Google正在轉守為攻,而他們鎖定的下一個灘頭堡,就是邊緣AI(Edge AI)(編按:指靠裝置內建處理器,就可以使用AI應用的終端產品)。 從I/O上的發表, 可以明確看到,Google除了正快速提升其Gemini AI模型的腦容量、精準度、速度與多元感官能力,同時,他們也在設法「減重」,做到即便在不連網,沒有雲端算力的支持下,仍可以靠終端裝置本身的運算能力,讓AI跑起來。 從展示結果來看, 成果是顯著的,Google台灣前董事總經理簡立峰說:「我覺得已經來到Edge AI(邊緣AI)的邊緣了,真的是邊緣了。」 其實早在數週前,皮采發送給員工的備忘錄,已經揭露Google極力想搶下邊緣AI市場的強烈決心。他寫道:「AI為我們帶來一個巨大的機會,可以重新構想未來十年的運算平台。」 為抓住這個機會,他們做出重大決定,宣布將負責Android、Chrome的團隊,與開發Pixel系列的硬體團隊整合成平台與裝置團隊(platforms and devices teams),由原硬體團隊主管奧斯特羅(Rick Osterloh)做為新部門負責人。 單一團隊,代表單一領導者和單一目標,最直接的效益,就是讓決策和開發速度都加快。 Google Android生態系總裁薩瑪特(Sameer Samat)回覆商周提問時表示,今天的消費者已不再只是購買手機,還會購買電視、汽車、手環等更多連網裝置,而這次的組織整併,可以讓他們用更全面的視角進行產品開發。他說:「你可以期待,我們將加快,或更專注於讓各種裝置間彼此有更好的連結。」

▲AI無疑是今年Google I/O的重點,除了台上發表,在台下設置展區與開發者們深入互動交流,更是能否將AI成果加速推廣、放大關鍵。

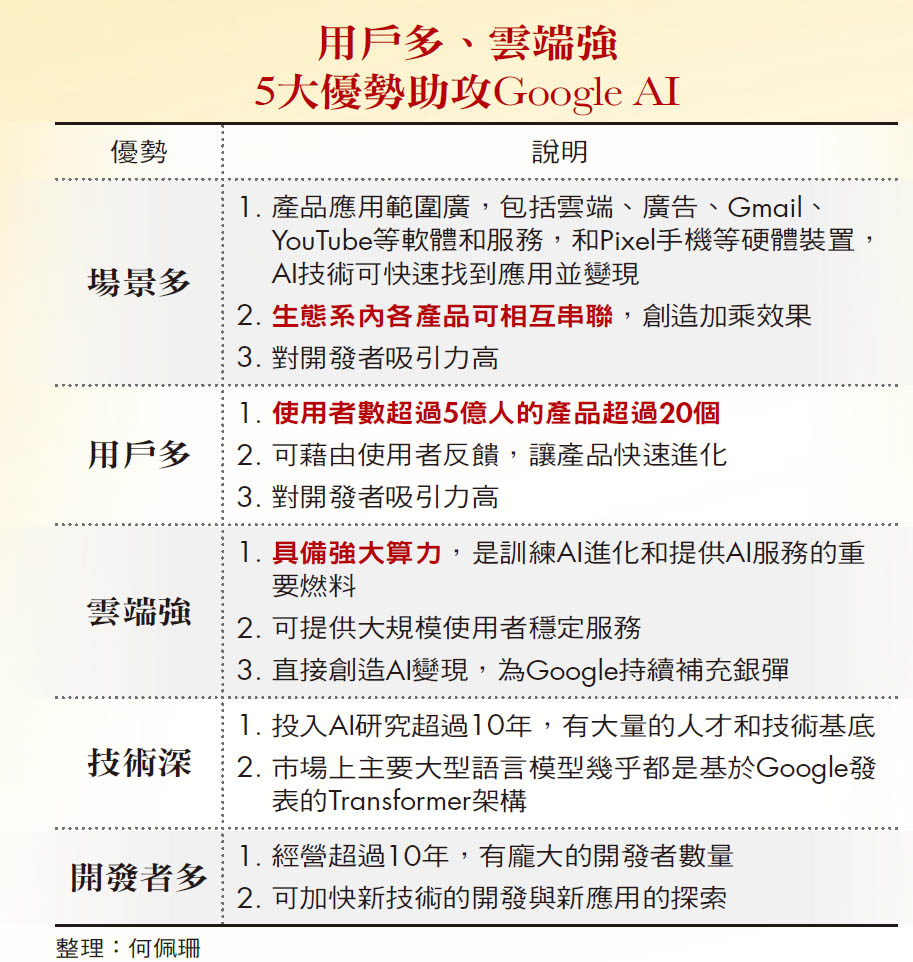

組織整併讓Android軟硬兼備 卻可能與三星變亦敵亦友關係 奧斯特羅先前接受媒體訪問時也表示,藉由整合,他們可以將AI的研發成果,更快整合進所有終端產品。更白話的說,就是當AI有新進展,不論手機、平板、電視,還是汽車,都可以在第一時間體現最新的AI能力。 這對Google很顯然是件好事,但這個決策沒能更早發生,也因為這其實是一個困難的決定。 不同於蘋果等公司銷售硬體,是以硬體為主要營收來源, 但手機等終端產品之於Google, 則更像通路,主要用途是確保Gmail、地圖、YouTube等產品,能夠融入每一個使用者的生活,然後再藉由這些服務和廣告賺取收入。 而搭載在這些終端裝置上的Android作業系統,就是他們布建這個銷售網絡的一種手段,也可以說,Android裝置是關乎Google帝國存續的重要護城河。 然而,Google雖也有自家的Pixel系列手機和筆記型電腦Chromebook等產品,實際銷售卻占比不高,目前護城河的主體,其實是由三星、Sony等採用Android作業系統的外部硬體夥伴組成。 這也解釋了, 為什麼當Google開發出畫圈搜尋AI功能,會先出現在三星的Galaxy S24系列手機,然後才是Pixel。因為讓Android裝置的數量最大化,才是主要目標。 但這場組織重整,也意味著Google自有產品與合作夥伴之間的防火牆將被打破,很難不引起合作夥伴對於自家產品可能會被「致敬」的疑慮。 Google當然理解這一點,因此在整合消息發布後,奧斯特羅立刻展開固樁行程,在一週內密集與各家硬體業者和電信業者等夥伴展開溝通,包括親自拜會三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文。 畢竟,以現況來說,這層疑慮若導致合作夥伴叛離,對Google會是不小衝擊。 然而,若不能勇敢打破現狀,卻也如溫水煮青蛙。 因為現今市場上的AI模型不只有Google的Gemini, 還有OpenAI的GPT、Meta推出的Llama、獲亞馬遜投資的Anthropic的Claude等。一名國際IC設計公司業者指出:「大部分AI的廠商,都在爭取晶片廠商採用。」意思是,選擇權在硬體廠商手裡。 Google如果不加快速度,推出表現更好、更具差異化的AI應用,給消費者和硬體夥伴一個非使用Android和Gemini不可的理由, 難保這群人不會轉投其他陣營的懷抱。 反之,打破生態圈的長久和諧關係雖是一場賭注,一旦成功,卻也有機會把河道拓得更寬、更深,擴大在終端裝置市場的影響力,並開創出更多形式的變現可能。 當然,皮采敢於做出這個艱難決定,看到的不只有巨大機會,也因為背後的堅實後盾。 雖然二二年底以來的AI大戰是由OpenAI揭開序幕,但Google在AI領域耕耘的時間已不下十年,現今市場上主要的大型語言模型,基本上都是以他們發表的模型為基礎。論技術實力,他們絕不遜色。 而且Google擁有的不只是人才和技術實力,更具備將技術轉化成產品,並可以穩定提供全球數十億人口服務的強大能力。以AI Overview這項AI搜尋功能為例,預計到年底,全球服務的用戶數就會超過十億人。 雲端基建強,Gemini支援多程式 龐大用戶數將成Google推進AI大優勢 簡立峰認為,Google的Gemini AI模型可以同時支援這麼多種應用程式,甚至還敢於對大眾開放,顯示出他們的雲端基礎建設非常強大。而且他認為要做到這一點,其實比開發AI模型更加困難。 不只是如此,從雲端服務,到個人生活離不開的搜尋、Gmail、YouTube和終端裝置等多元服務場景,以及使用這些服務的龐大人口,都是Google推進AI發展最好的燃料;同時,也是將AI變現的最佳出海口。 今年第一季財報陸續公布後,可以注意到,幾大科技巨頭都因AI而大大提高資本支出。以Google為例, 單一季的花費就高達一百二十億美元。但不同於Meta的高資本支出遭投資人質疑,股價下挫,Google則是衝破新高。這就是市場對其在AI上的投資回報具有高度信心的證明。 另外,還有很重要的一點,就是開發者社群。 一個新技術再強,如果沒有人懂得怎麼使用,也無法發揮影響力,而要用最快時間,探索出最多應用的可能,就需要廣大的開發者。 Google I/O現場的生成式AI裝置展攤位上,每台電腦和手機,都搭載開源AI模型Gemma,能夠在不用連網情況下,與AI助手流暢問答。

手握開發者社群、生態圈優勢 讓它不用在單一技術和OpenAI拚高下 「Google做了十幾年開發者社群,有非常龐大的生態圈。」Google機器學習開發專家暨亞太智能機器創辦人吳柏翰指出,Google生態系內的各項服務可以相互支援,讓技術串接開發更容易。不只如此,大量的應用場景與用戶規模,也是吸引開發者積極投入的強大吸引力。 此外,邊緣AI的一大特點,雖然是使用低效能的處理器即可運行,但因為參數小,終究沒有雲端上的AI大腦這麼聰明,所以更好的使用方法,其實是和雲端相互搭配。舉例來說,當有機密資料的隱私考量時,可以只在終端運算,但想要有更好的搜尋表現,就轉換到雲端使用AI。 這意味著,Google的邊緣AI發展不只是受益於雲端,還可以回過頭來幫助雲端業務成長。 種種原因都說明了,Google為何無須急於在單一技術上與OpenAI爭高下,因為在這樣的生態圈優勢下,即使技術上打個平手,Google也是贏了。 當然,戰場上的對手不只一個,萬物AI這個龐大的市場,微軟、Meta等各大巨頭,當然也想搶,更別說,在終端硬體的市場,永遠不能輕忽蘋果這個玩家。 即便各界普遍認為蘋果在AI的著力不深,但不可否認,他們一向是軟硬整合的高手,向來更以使用者體驗見長,過去十多年來iPhone的成功,便是最好的例子。而且近來市場盛傳,蘋果可能與OpenAI結盟,若成真,對雙邊戰力都將是一大補強,也是後續發展的一大變數。 不論如何,經過一番重整,Google已擺好陣式,火力全開。即便勝利從來無從保證,但可以肯定,他們絕對會是邊緣AI這一仗,各方最難抵禦的競爭者。 閱讀完整內容