獨居?與子女同住?養老院?你還有更多元的選擇

許多人一談到退休生活,會想到什麼?存款多少才夠用、需要哪些醫療資源等。當然,還有最重要的:要住哪裡?的確,人生下半場要活得精采,不能少了「合適居所」的退休規劃。目前,全球都面臨高齡化挑戰,50+的居住型態,也變得愈來愈多元,包括養生村、樂齡宅、青銀共居……,都是老後住所的新興選擇。你的新居住主義,即將實現。

企畫/林信男、李加祈

撰文/李加祈

責任編輯/曾美鳳 責任美編/黃建瑜

你對退休住處有什麼想像,是與子女同住、兒孫滿堂,還是獨自住進老人院?其實現代退休居住選項早已跳脫這兩種框架,發展出養生村、好友共居、青銀共居、拖車小木屋等多種居住型態。台灣將於2026年邁入超高齡社會。根據資策會產業情報研究所分析,預估到了2030年,台灣未與親人或朋友同住的銀髮高齡長者住宅,將達到125萬戶。而65歲以上的長者大多數會獨居或雙居,占總人口30%,並可能在2026年後,進一步提高至50%。因此,愈來愈多屆齡退休人士開始在身體退化前,提前規劃老後住所。

由衛福部《老人狀況調查報告》也可看出,55至64歲受訪者心目中的理想居住方式,雖以「和子女住在一起」居冠,但比率已從2013年的66.2%,降至2022年的51.9%;認為只和配偶同住,是理想居住方式的受訪者占比,則由18.5%增至28.7%。

另一方面,台灣於1958到1966年,期間每年平均出生逾40萬的嬰兒潮,已在近年陸續成為退休族。這批數量直逼380萬人的「退休大軍」,力圖打造屬於自己的新居住主義,滿足樂齡階段對家的想像。

380萬戰後嬰兒潮,追求理想老後住居

380萬人的戰後嬰兒潮逐漸離開職場,這群台灣最富有的一代,在高收入和高教育程度的條件下,創造出嶄新的退休生活面貌,連帶影響退休居住選項。

隨著潤福、長庚養生文化村的知名度提升,養生村躍升為台灣熱門的退休居住選項。除了包吃包住,養生村主打各式附帶服務,像是營養餐食、交通接送、醫療照護、運動健身、休閒娛樂等。不只養生村,近年更出現「老人公寓」「青銀共居」「樂齡宅」等多種退休住宅選項。

放眼全球,近年面臨人口高齡化挑戰的已開發國家,出現哪些更多元的50+新居住選項?

英國發展共居社區,單身高齡女性互相照應

近年單身族比例提升,許多單身退休人士或沒有子女的退休夫妻,會選擇與朋友同住。共居社區既能保有個人的獨立生活空間,而住在同一社區,朋友間又能互相照應。

英國早在1970年代就邁入高齡社會(Aged Society),65歲以上人口占超過14%。而根據英國《衛報》報導,2021年英國人口普查顯示,英國人口結構持續老化中,其中,英格蘭和威爾士65歲以上的人數多於15歲以下孩童,將近五分之一的人年齡超過65歲。在高齡人口中,又以女性平均壽命較高,因此單身高齡女性如何建立健康老後生活,成為英國的重要社會議題。

歷經20年的建造,2016年,英國終於出現第一個專為熟齡單身女性打造的共居社區New Ground。New Ground住民都是50歲以上的單身女性,對這些人來說,共居生活的意義在於,既當彼此的好鄰居,又尊重彼此隱私。New Ground共同創辦人、2022年過世的Shirley Meredeen曾提到:「當你需要幫助時,社區的成員就是你的支援網絡。」

New Ground房型有單人、雙人、三人房,面積16∼31坪不等,住戶可以自行決定自家的室內空間設計。社區的公共空間則包括共用的廚房、花園、供訪客留宿的客房,住戶們還一起養了幾隻狗和貓,這些共用的空間創造了輕鬆的社交氛圍。

各國推青銀共居,促進跨世代互動

隨著社會變遷,都市中的老人與青年各自面對不同挑戰,高齡者面對獨老議題,而青年則普遍背負高房租的經濟壓力。因此,社會中逐漸發展出青年和銀髮族共住的「青銀共居」型態。

青銀共居最早出現在2013年的荷蘭,一家安養中心開放六位大學生免費入住,條件是每月提供至少30小時的服務時數,像是陪伴長者聊天、用餐等。

2015年,位在德國Essen的共居公寓Geku-Haus成立,不只居住空間,還設計咖啡廳、跳蚤市場、青年辦公區等公共空間,甚至在交誼廳提供免費零食與飲料,嘗試在滿足兩世代生活需求的前提下,促進彼此互動交流。

台灣近年也有許多青銀共居案例,像台北市政府社會局於2017年修整台北市陽明老人公寓,其中四間房間改為合適學生居住的雙人套房,招募有意願與長輩交流的中國文化大學學生入住。

青銀共居實施六年多來,發生許多溫馨的世代互動故事,不少長輩和大學生成為「忘年之交」,甚至有學生協助長輩,將寫給海外小孫女的信件收集成冊,變成《奶奶給小葡萄的信》一書,紀念祖孫之間愛的回憶。

▲戰後嬰兒潮屆齡退休,許多50+族群在體力衰退前便提早規劃老後生活,衍生出許多新興的居住模式。

五年前,美國銀髮族興起一股拖車小木屋(TinyHomes)討論風潮。一間間藍色、白色、紅色貨櫃屋,約4∼5坪大小空間,一張床、一組桌椅、一台電視、一間衛浴,麻雀雖小,五臟俱全。更特別的是,拖車小木屋能拖著移動,既方便又輕巧。

61歲的退休音樂老師Adele Smith,原本和女兒住在一間36坪的房子,但在女兒搬離家後,Smith認為自己無法獨自應付孤獨巨大空間。她真正會用到的區域,只有客廳的某個角落、浴室、臥室跟廚房。因此,Smith搬到僅有六坪大的拖車小木屋,雖然新家空間小很多,卻完全符合她對家的想像:基本起居條件和適合獨居的空間。她可以只專注自己的生活,不必擔心過剩空間的焦慮,以及對女兒的想念。

拖車小木屋,讓老年人們在行動與價格上,都更容易負擔。畢竟他們追求的,可能只是有個自己個人空間,又能和家人朋友聯繫的簡單快樂。

從50+族群退休新居住趨勢的轉變,可看出現代人對高齡生活有更多想像與期待。身處在平均壽命不斷延長的時代,50歲正好處在人生中點,下半場如何活出自我,就從找一個「理想居所」開始吧!

閱讀完整內容

本文摘錄自

退休族看過來!50+新居住主義崛起

遠見雜誌

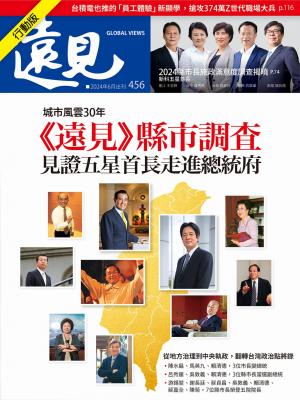

2024/6月 第456期

相關