<

h1>發展兩難》「族人已被從根刨起」

文/林倖妃 攝影/謝佩穎

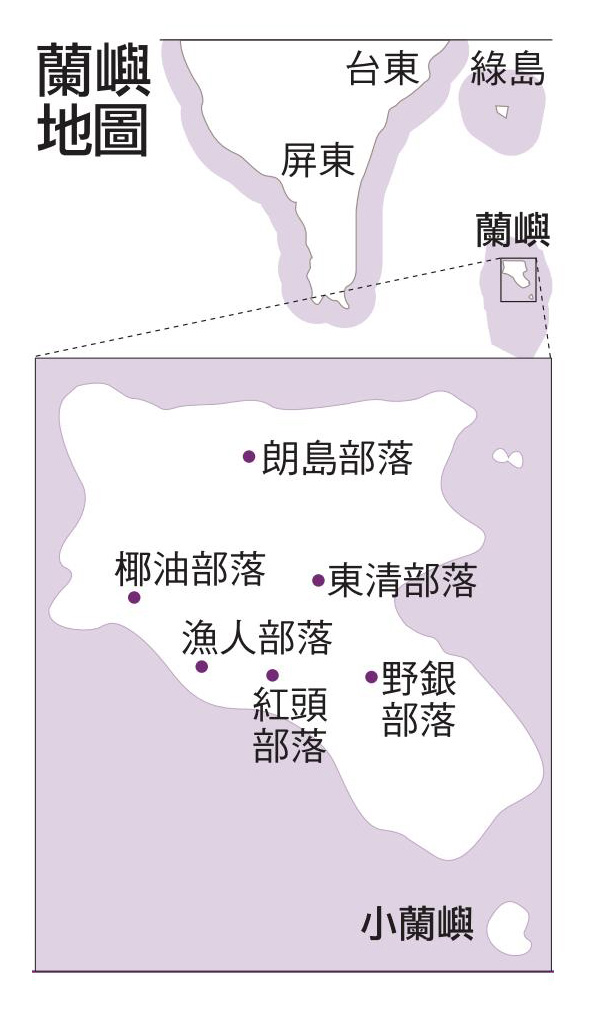

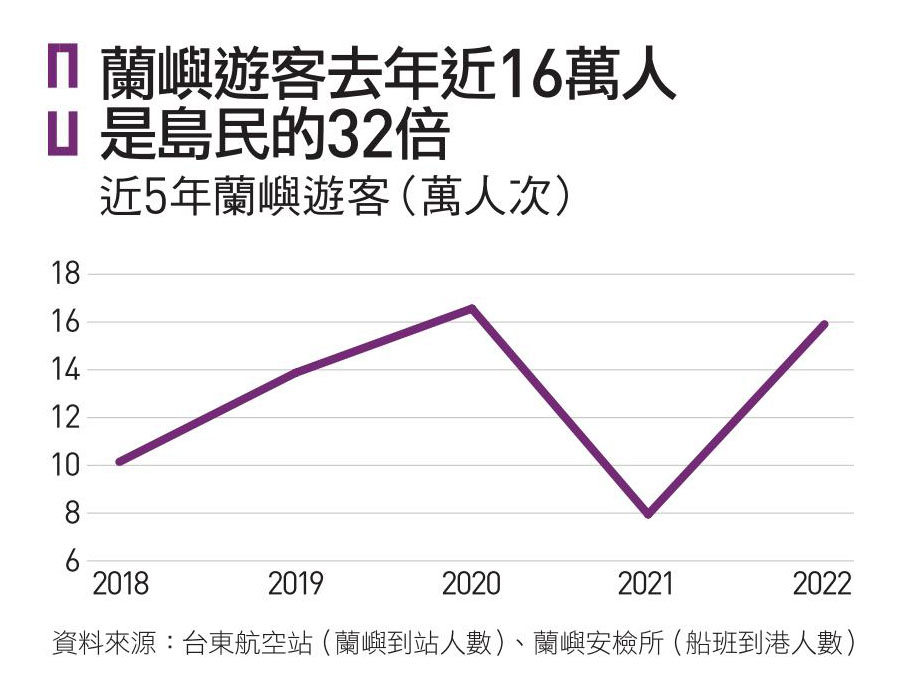

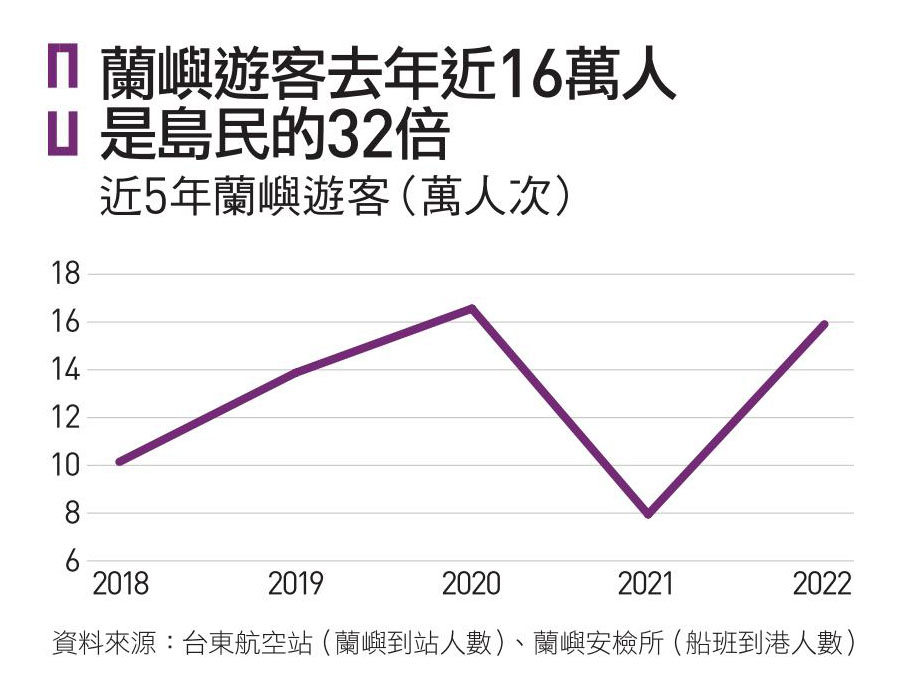

蘭嶼一天的觀光客數量,就比在地人還要多。「愈來愈少族人出海抓飛魚,都去抓觀光客了!」這座唯一未納入國家風景區管理的離島,旅客、垃圾、如野草般叢生的違法民宿,正衝擊珍貴的達悟傳統文化。

翻騰的波浪在陽光照射下,猶如銀色的飛魚在跳躍。

七十八歲的達悟族人董森永站在自家門前,望向遠處的大海邊喃喃說著,「今天的浪太大,無法出海了。」

每年三到六月的飛魚季,傍晚時分他會開著機動船到小蘭嶼捕撈飛魚,隔日清晨天濛濛亮時,再載著豐碩的漁獲回到岸上。出不了海的日子,除了上山去田裡種水芋,有時會窩在工作室雕刻留給後代子孫,作為傳家寶的拼板舟。

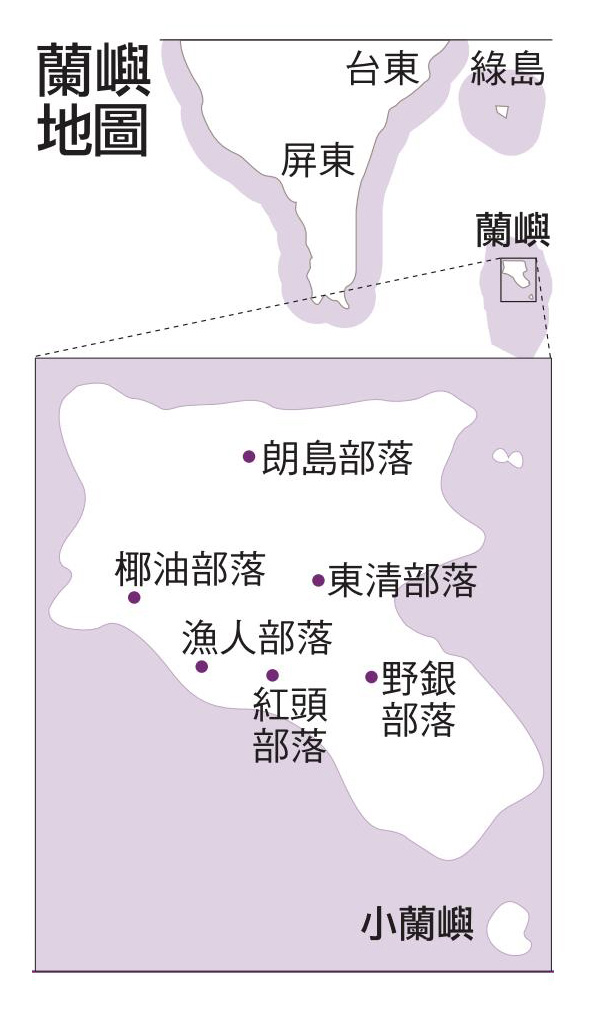

董森永曾是蘭嶼漁人部落的牧師,幼兒時就學會釣魚,十一、二歲跟叔叔、哥哥乘著拼板舟去捕魚,和大海搏鬥超過一甲子的歲月,「這是祖先傳下來,我從小就在做,早已習慣了,」他說,「除非是有一天沒辦法走了。」

▲東清部落的部落灘頭,是全島觀看日出的最佳地點。傳統上在飛魚季時禁止外人進入、更嚴禁觸摸拼板舟,如今卻全數都被打破。而在飛魚季過後,不論男女都可以來趟拼板舟體驗之旅。

「父親沒有辦法停止,捕撈飛魚已經嵌進他的DNA中,」他的兒子、蘭嶼首位獲得師大地理學博士學位的董恩慈,談到董森永時流露出無比的敬意,「但現在愈來愈少族人出海抓飛魚,都去抓觀光客了。」

因為近年遊客猶如飛魚一般,不斷湧入蘭嶼。

或許是受到新冠疫情影響,國人無法出國,轉赴距離台灣本島約兩個半小時船程外的蘭嶼旅遊,在疫情開始之初的二○二○年,創下歷史高峰達十六.六萬,去年居次,約十六萬人之多,幾乎全都擠在三月到十月初的旅遊旺季。

「最頻繁時期,我曾看過上午六艘、下午六艘船,」曾是蘭嶼部落文化基金會執行長,在開元港附近的椰油部落開了間咖啡店的胡念慈形容,「以一艘船約二至三百人,一天就進來三千多人,真的太驚人了。」

從台東富岡漁港和屏東後壁湖開往蘭嶼的船隻,暑假期間更是一位難求。加上前一晚滯留的遊客,全島一天的觀光人數,就比當地戶籍人口數五千餘人還要多。

觀光潮雖然改善當地人的經濟收入,卻也引發蘭嶼的衝突和緊張。

去年十月,在朗島國小前因行車糾紛,多名遊客挑釁引來蘭嶼大批年輕人聚集,雙方超過百人大亂鬥。當地人也抱怨遊客不尊重傳統禁忌,在飛魚季期間進入傳統灣頭游泳、潛水,作家夏曼藍波安更曾在臉書上貼出照片,指控遊客擅自進入他的拼板舟,並將船槳坐斷。

「請遊客們自重。船在灘頭是為了出海捕魚,不是為了你們好奇獵影,」臉書上的字裡行間,仍可感受到他的情緒。一九六七年,國民政府才正式解除蘭嶼的管制並對外開放,距今不過五十六年,即被強勢的文明體系包圍。

違法民宿叢生,管制陷兩難

一九七九年,政府雖然有意將蘭嶼劃入東部海岸國家風景區,「站在族人生活習性和文化需求,我們沒有辦法答應,」蘭嶼鄉長謝胡源回憶,因為森林、海洋,都是達悟人生活的一部份,一旦劃入國家風景區就會處處受限,「但也因沒有國家層級規劃,缺乏人力和財源,現在什麼事都推不動,」他感嘆凡事總有一體兩面。

曾經遺世獨立、文化獨特的蘭嶼,已然呈現不同以往的面貌。

「過去反核廢料時代,是對政府政策的抵抗;現在觀光時代涉及的是經濟民生,和人的生活融合在一起,」原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯直言,族人的文化、生活和哲學性都慢慢被從根刨除,猶如溫水煮青蛙,卻完全感受不到。

騎著一二五cc..的重型機車,在島上唯一的環島公路飆行,沿途經過椰油、漁人、紅頭、野銀、東清和朗島等六個部落,除了餐廳、酒吧、小吃店、咖啡店和浮潛店之外,掛起招牌的民宿,更是猶如野生雜草般隨處叢生,在地人粗估數量超過三百多間,幾乎是三、五步就一間。

不論車騎到哪個部落,不時可看到蓋到一半,處於停工狀態的建築物,而在最貼近日出的東清,部落灘頭旁則是聚集攤販和形形色色的小酒吧。夜幕低垂,旋即轉身成為東清夜市,空氣中飄散的是燒烤的香味。若不是岸邊的拼板舟,恍然間會以為身在綠島、墾丁。

「我每年至少會去三次,每次都和上次所見不一樣,」台東縣政府交通及觀光發展處觀光管理科科長徐一中形容當地的蓬勃生機。他從二○一九年開始輔導蘭嶼民宿合法化,至今累計三十七間。

▲右:過去飛魚季期間,家家戶戶門前都會曬飛魚乾,以儲備糧食也方便分享親友,如今卻成為不常見的風景。左:蘭嶼垃圾掩埋場位在知名景點大天池入口,堆積如山的垃圾每年要花1400多萬元發包廠商清運到台東。

在觀光進入前,蘭嶼經歷過激烈的痛苦掙扎。七○年代,政府在蘭嶼興建國宅,「地下屋、工作房和涼亭等三個元素,構成達悟人哲學發展的基礎,」瑪拉歐斯說,當時大量拆除地下屋,解構了蘭嶼生活和文化空間。

地下屋除了是達悟人工藝的展現,「木頭要從家族林場伐木後搬下山,石頭也是從海邊一顆顆搬來,」在地下屋一直住到高中離家,位於朗島的角落咖啡女主人哈娜說,達悟人強調共同勞動,興建一間地下屋約需耗費五至十年時間。哈娜花了十七年的時間重新整修外婆家的地下屋,最近才完工。

諷刺的是,大舉興設的國宅在二十多年後因水泥脫落、鋼筋鏽蝕,檢測發現是海砂屋,最終政府補償每戶四十五萬元就地改建。

一九九八年前後,當地的蘭恩基金會舉辦民宿經營班、導覽解說訓練班,董恩慈說,當年有十三個家庭開放自家空間租給外人,也是當地民宿的濫觴。

近年愈來愈多本地與外地年輕人洄游般回到島上,投入旅遊產業。三十八歲的陳勇志,在六年前帶著在彰化鹿港出生的太太蔡嘉倫,回到家鄉蘭嶼定居,開起莯田民宿和涼品冰品製造所,「達悟年輕人有一個網路群組,當年我剛回來時有兩百多人,現在已經超過四百八十人。」

島上也逐漸加入浮潛、深潛、登山和夜間導覽等自然生態玩法,並且成為新主流。許多人如同「候鳥」般,旺季時在島上開店,每年十月當東北季風吹起時,不是返回台灣居住,就是飛出國度假,形成「旺季熱滾滾、淡季冷清清」的現象。

▲隨著年輕人逐漸回流,蘭嶼最大部落東清出現夜市,擺攤者多為年輕面孔, 販賣烤肉和飲料、酒品等。

達悟傳統文化卻在過程中一點一滴失落。「觀光對蘭嶼的文化和價值觀的衝擊,是非常明顯的,」瑪拉歐斯感嘆,更不用說造成的資源耗竭和爆量垃圾污染,對生態環境的傷害。

在蘭嶼出生,瑪拉歐斯自台北醫學大學醫學系畢業後,到立法院擔任助理寫法案,他參與蘭嶼反核廢料運動,也是原住民電視台的開台台長,一度返回家鄉,擔任蘭恩基金會執行長長達六年時間,對土生土長的小島,有非常深刻的觀察。

五月中,東清部落灣頭岸邊十四艘拼板舟排排站,兩端翹起的船梢配上紅白相間的底漆,在落日餘暉中展現出特有的異文化風情,遊客三三兩兩圍繞在周圍做勢拍照。而在不遠處則是一艘艘的機動船停靠岸邊。

「拼板舟文化受到很大的挑戰,」董恩慈說,早期每一戶至少有一艘拼板舟,隨著機動性高的機動船引進,達悟人多不再划著拼板舟去捕飛魚。共同捕撈的漁團式微,以往單是漁人部落就有十五個漁團,如今卻消失殆盡,漁獲共享的精神逐漸被新台幣取代。

過去要造舟前,達悟族人需先種地瓜和水芋,以便下水典禮時分送給從各部落來祝福的親友,再到家族林場去找適合的樹種。

曾經和姨丈上山伐木的陳勇志描述,麵包樹密度低、浮力好,適合做層板,架構龍骨須用質地較硬的欖仁舅,一艘船至少需動用四種不同樹種,小船要二十一片組裝,大船則要用到二十七片。因此一艘拼板舟,從起意發想、設計,到付諸行動尋找林場、伐木到動手造舟,平均耗時約二到三年。「東清部落一度只剩下三艘,」在蘭嶼多年的民宿主人楊文彬說。

近年在觀光強勁需求的帶動下,雖然又出現拼板舟的身影,卻多是提供遊客「體驗」。

飛魚季時的傳統禁忌,包括部落灣頭外人不能進入、不能觸碰船身,以及女性嚴禁上拼板舟等,全都被打破。一待六月飛魚季結束後,不論男女只要付五到六百元,都可乘著拼板舟出海。

文化失根,水芋也不種了

不再因捕魚而造舟,達悟人也不再種水芋。《天下》記者在椰油部落巧遇剛從田間工作告一段落,正在路旁休息的吳利秀。

他指向遙遠蒼翠的山頭告訴記者,那裡以前一整片都是他家的田,現在卻只能守著被稱為「黃金地段」,環島公路旁兩塊各約五、六坪大的水芋田,「我們在種,是怕水芋田荒廢了,年輕人回來也不知道自家的土地在哪裡。」

不同於台灣的土地採登記制,蘭嶼均為原住民保留地,土地為部落共有、共享,但在權屬上仍可分為個人、家族和部落,一切都是口頭約定,若沒有明確所屬,通常會尊重佔地使用的勞動者,也就是先種先贏。

老一輩的人種水芋是為宣示主權,擔心田荒廢了,土地界線變得模糊;年輕一輩則因投入旅遊業,爭相蓋民宿,為此土地所有權的爭議頻傳,部落內常引發糾紛,而產權釐清不易也造成民宿管理困難,台東縣政府於是以「結構安全檢定」輔導合法化。

「蘭嶼改變太多了,有些人靠文化賺錢,喊著要保留文化,卻沒有行動,」六十餘歲的吳利秀在台灣做過板模工,也曾在製鞋廠打工。三十年前回到家鄉,親眼見證一路的變化,「太商業化,有時候真的很感慨。」

閱讀完整內容

本文摘錄自

遊客與垃圾都爆量 失控的蘭嶼觀光

天下雜誌

2023/6月 第775期

相關