當世界上已知最深的洞穴 突然充滿水, 與俄羅斯頂尖探險家同行的攝影師只能奮力求生。

撰文、攝影:羅比.肖恩

2018年9月16日我才開始吃早餐,我們就接到無線電電話。洪水脈衝要來了,30 分鐘內會抵達。

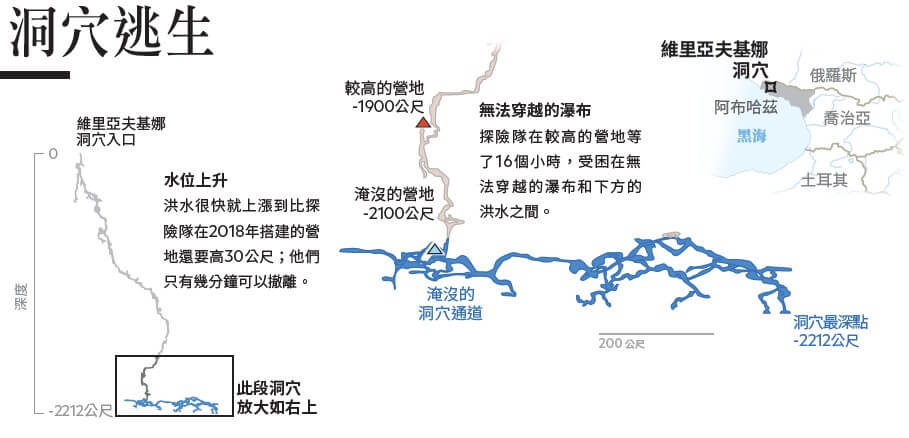

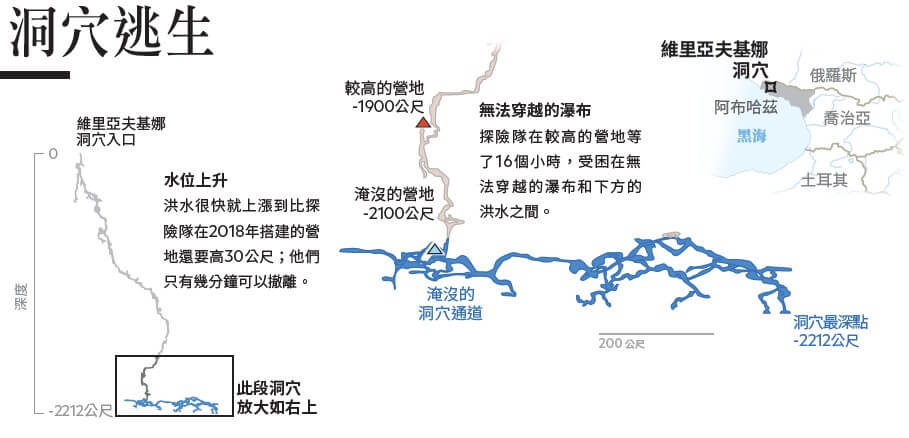

我和攝影助理傑夫.韋德在地下約2100 公尺處紮營,和佩羅沃洞穴探險團隊的成員一起,團隊成員都是俄羅斯的頂尖探洞者,不斷挑戰探索極限。我們已經在地底待了11 天,身處世界上已知最深的洞穴:維里亞夫基娜洞穴系統,位於喬治亞境內自行獨立的阿布哈茲共和國。兩天前,我在探險隊隊長帕佛.迪米多夫從洞穴最深點爬出來的時候,拍下了上面這張照片。

洪水脈衝指的是突然蓄積的水從任何可以流通的裂縫湧入,在洞穴中時常發生,因此一開始我們並不在意。我們的八人帳篷搭在沿一道裂溝往上大約中途岔出來的一條側邊通道上。我們以為自己不會在主要的水流路徑上。

我永遠不會忘記那個聲音,彷彿一列貨運火車就要撞向營地。聲音愈來愈大。接著一股巨大的水流從營地旁傾瀉而下,落入裂溝深處。我們決定等待看情況如何發展。有時洪水脈衝很快就過了。

幾個小時後,俄羅斯探洞團隊的彼得.留比莫夫注意到,營地旁我們用來吐牙膏泡沫的一個深孔傳來汩汩水聲。帕佛和安德烈.舒瓦洛夫前往洞穴系統更深處查看水位。

他們離開後不久,彼得再次檢查了牙膏孔。當他轉過身時,慘白的臉色說明了一切。那個洞充滿了水。水位正在上升。我們必須快速行動。我們匆匆套上乳膠材質乾式防寒衣、尼龍工作服、繫具和攀爬裝備。在慌亂中,傑夫和我得互相幫忙密合防寒衣的開口。我的裝備散了一地。我從相機中抽出記憶卡收進密保諾夾鏈袋,再放進胸前口袋。我捨棄剩下的裝備。

營地四周的每一個洞都在冒泡。「我們得馬上走。」我對傑夫說。我們急忙通過一條橫越道,旁邊原本是直落15 公尺的深淵。那個深淵如今是一座湖,而我們只比水面高1 公尺。我轉向彼得大喊:「快走,我們必須撤離營地。」

他說他要等帕佛和安德烈回來。我想我再也見不到他了。

▲洞穴探險者垂降到維里亞夫基娜洞穴系統最底層的一個岩洞中。洪水期間,水位漲到岩洞頂端。

我們用攀登器爬上懸垂在豎坑中的繩索,豎坑已經變成洶湧的瀑布。為了要呼吸,我們低頭縮著下巴,讓安全帽前沿下方留出一小片吸氣的空間。一次移動個幾公分就要耗費所有精力,而我們還要往上180 公尺。

我在最前面。若我無法通過某個障礙,在水位上升時,我身後別無出路的每個人都會被困住。我慌了。我快速攀爬,傑夫消失在我視線內,老實說我以為他和其他人都死了。然後我聽到後方傳來一個非常生氣的聲音,傑夫大吼著要我放慢速度,聽到他的聲音我鬆了一大口氣。最後,我們抵達位在側邊通道上的一個臨時露宿營,在那裡我們可以安全地等待,不受水和冷風侵襲。

其他探洞者中的第一個人抵達了。我們問他有沒有見到別人,他說沒有。我們猜想其他人都死了,但我們都沒說出口。我們繼續前往下一個營地等待。

其他人開始陸續出現。他們還搶救出睡袋和一個火爐。每個人都活下來了,不過彼得的膝蓋嚴重受傷。我們無法再往上爬,因為已變成瀑布的下一個豎坑所通往的狹窄水平通道,已經完全被水淹沒。我們等了16 個小時,被困在下方的洪水和上方無法穿越的瀑布之間。

俄羅斯的探洞隊成員此時感到相對安全,很快地在帳篷裡談笑起來。我和傑夫在外頭踱步,觀望著水位會不會再升高。

不過最終洪水退了。我和傑夫護送受傷的彼得到下一個營地。其他人回到下面看能搶救些什麼。他們帶著我的相機和三腳架回來,但他們說我的一個防水氣密箱被卡進洞穴頂了。

我們花了四天爬出地面。通常結束探洞之旅後,我的感官會更敏銳:氣味更強烈、色彩更鮮豔、聲音更清晰。而這次奇怪的是,一切似乎都減弱了。我像個遊魂似地過著本來的生活。但我也從未感到這麼如釋重負。

一年後,帕佛和團隊成員柯斯帝亞.茲威列夫到我在奧地利因斯布魯克的家。他們把兩瓶伏特加放進冰箱冷凍庫,叫我閉上眼。當我張開眼,廚房桌上放著的是當時我遺留的一些裝備。

本文由致力於保護地球資源的非營利組織國家地理學會贊助。

羅比.肖恩從事攝影和洞穴探索已有20年。他最近一次為本刊拍攝的專題是2017年3月號的〈深入黑暗世界〉,報導烏茲別克的黑暗之星洞穴系統。

閱讀完整內容

本文摘錄自

洞穴探險:逃出生天

國家地理雜誌

2020/8月號第225期

相關