究竟,遭受巨大衝擊的臺灣遊艇產業如何度過難關?又如何重新立足國際?以下有他們拚搏的成功故事及轉折的心路歷程!

臺灣遊艇乘風破浪揚帆出航

有著遊艇王國美譽的臺灣,不斷轉型精進尋求新定位,再加上政府大力扶持,臺灣遊艇業已重新整頓,再次出航。

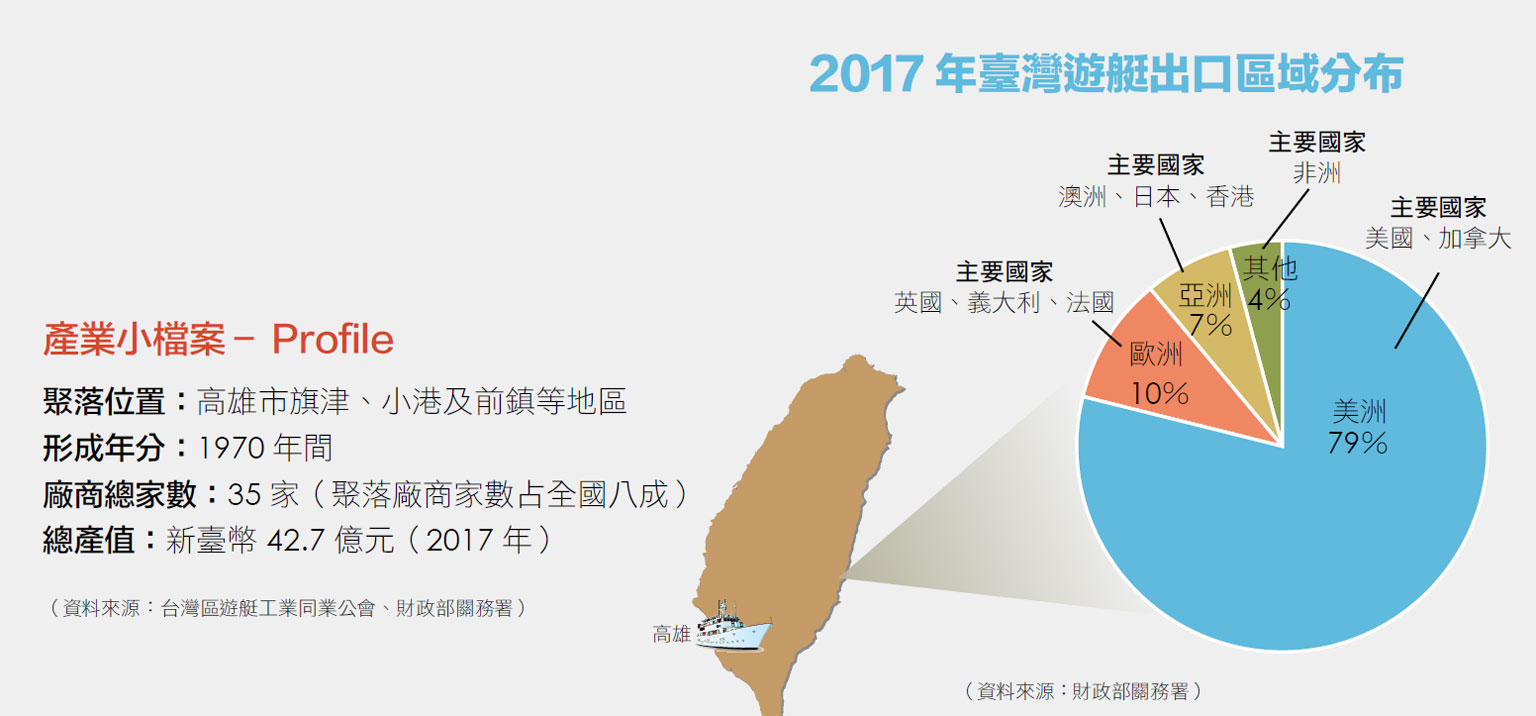

發展逾半世紀的臺灣遊艇產業,起初為1960 年代淡水河畔造船業者替美軍駐臺人員打造休閒型的遊艇,之後逐漸轉往南部發展,並群聚於高雄大發及臨海工業區一帶。目前,臺灣遊艇製造業總家數近40 家,其中約20 多家位於高雄地區,占總產值近約八成。

臺灣遊艇歷經草創期(1958年)、成長期(1965 ∼ 1979)、茁壯期(1980 ∼ 1988)、衰退期(1989∼1994)、轉型期(1995∼1999)、再成長期(2000 ∼ 至今), 1960 年至1985 年的 25年間,臺灣遊艇主要以30 至50英呎的品牌代工為主,1985 至1987 年間,臺灣遊艇的平均年外銷量逾1,800 艘,並創下兩億美元的佳績,因此贏得遊艇王國的美譽。

始料未及的是,接踵而來的六年間, 面臨國際金融局勢動盪, 臺灣遊艇出口量在1994 年跌到史上最低, 總產值僅約7,200 萬美元。臺灣遊艇工業同業公會理事長龔俊豪回顧, 臺灣遊艇產業在1987年時達到最高峰,1989 年遭逢石油, 臺幣匯率升值及工資上漲等種種危機, 在遊艇界的資歷超過30 年的他指出,「但危機就是轉機,體質不好的遊艇廠在那一波被淘汰,而生產方式也因而大幅改變。」

《轉型‧ 定位》邁向大型化及高價化

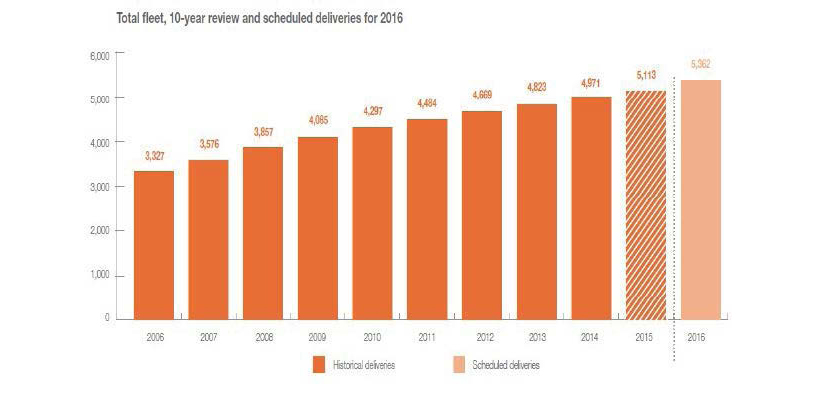

基於經濟效益的考量, 自2000 年起臺灣遊艇業者轉型邁向大型化,因此近年臺灣遊艇年出口量僅約200 艘,是最高峰時期的十分之一左右,但若對照當時臺灣遊艇平均單價僅約八萬美元,目前則達168 萬美元(2016年),足足是30 年前的20 倍,足見臺灣遊艇朝大型化及高價化發展的趨勢,是正確且明智的決定。

全球遊艇市場規模年產值約400 億美元,主要的銷售對象是世界各地金字塔頂端的客戶,幾乎九成的臺灣遊艇皆銷往美國等北美地區,包括嘉鴻遊艇集團、嘉信、及東哥等遊艇公司的主要客戶都在美國東西岸,前述三家業者是臺灣遊艇成船製造的前三大,而其差別就在於產品的定位上,譬如嘉鴻遊艇集團及嘉信以客製化大型遊艇為主、東哥則為提供半客製化量產品。此外,在追求產品日益精進的同時,臺灣遊艇產業者更紛紛邁向自有品牌之路,譬如嘉鴻遊艇集團所推出的Horizon、Elegance、嘉信的MONTE FINO YACHT、東哥的Ocean Alexander 等,在全球遊艇界早已累積了相當的知名度。

《精進‧ 創新》提升工法 把困難變賣點

在技術養成上,以代工起家的部分臺灣遊艇廠,可能跟奎隆實業一樣「剛開始做遊艇時,什麼都不懂,接什麼就做什麼。」董事長黃文林半開玩笑說:「就是只想怎樣才能活得比較久啦!還有如何才能符合經濟效益!」

在研發創新上,臺灣遊艇業向來不落人後,譬如2004 年東哥即已開發樹脂抽真空/注入一體成型技術,以建造更輕、更安全的豪華遊艇;而近年嘉信遊艇為順應環保趨勢,加碼投入綠能船的製造。總經理龔俊豪指出,所謂綠能船,就是把船變得更有效率,包括把船體變得更輕、流線變得更好,最重要的就是把品質做好。

《傳承‧ 競合》精準定位 創造更高價值

兩條路都可以走,就看是選哪一條?」闕慶承解釋,客製化遊艇依個別客人量身打造,雖滿足獨特性需求,但生產週期長;量產雖有庫存壓力,但東哥憑藉對市場主流喜好的敏銳掌握,能提早設計出大部分客人接受的船型,縮短客人的等待期。以東哥為例,主要生產70 英呎以上的大船;此外,基於營運考量,小船銷售的波動性較穩定,因此將原本代理的小船品牌,從三個擴增至七個。

如同建造房屋一般,製作遊艇亦需要優質的材料及足夠的人力。就結構而論,遊艇除了約有五成屬於木工及裝修等內裝,還需要推進系統、電力設備、五金零組件、照明、油水管及空調系統等裝備,像宏昇企業的螺旋漿及緯航的錨都是馳名全球的遊艇裝備。

雖然臺灣素以優越手工為傲,但至今一直未曾進行專業分工。有鑑於各國皆已投入專業分工並採用同步工法,面對遊艇產業缺口,嘉信、強生、宏海三家遊艇業者自2017 年7月啟動「數位化遊艇生產技術與平臺開發計畫」,並與賦格室內裝修及大晶木業兩家公司進行異業結盟,在「財團法人船舶暨海洋產業研發中心」的協助下,預計在三年內達成設定目標,包括:提高設計效率10%、艙間輕量化20%、重工率降至5%以下、自動化加工中心提高精準度至0.1mm、提升完工品質進而提高船價20%、提高整體生產效能縮短工期20%等。

龔俊豪表示,「唯有臺灣遊艇產業的結構轉型,才能提升品質及國際競爭力」。跨業合作除了可增加數位設計人才的就業機會及資料庫數據的累積,更有利於未來提供大數據庫分析應用,有助於銷售市場及設計趨勢分析等。現階段遊艇與裝潢業跨業結合,採取專業分工及水平整合,藉此建構木工經驗及數位技術。

在產業傳承上,包括嘉鴻遊艇集團、嘉信、東哥、強生、宏海及奎隆實業等,目前皆是二代或三代接班,而這些學經歷俱優的接班人非但是臺灣遊艇業的生力軍,更是企業營運的掌舵者,肩負承先啟後的重責大任。相信,大家若能攜手合作、群策群力並以大帶小,再加上政府的大力支持及協助,臺灣遊艇產業定能代代相傳、昂首再出航。

閱讀完整內容