我們都知道瘟疫會一再發生;

然而,當它臨到我們頭上時,

我們卻又覺得一切教人難以置信。

歷史上發生瘟疫的次數不比戰爭少,

而且它的爆發就像戰爭一樣,

總讓人出其不意。

─卡繆(Albert Camus),《鼠疫》(The Plague)

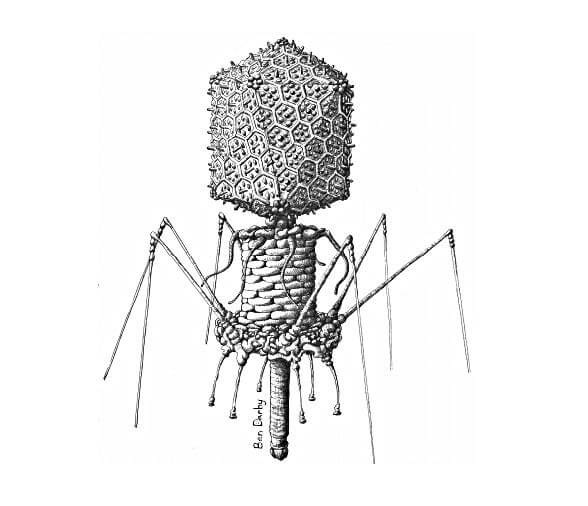

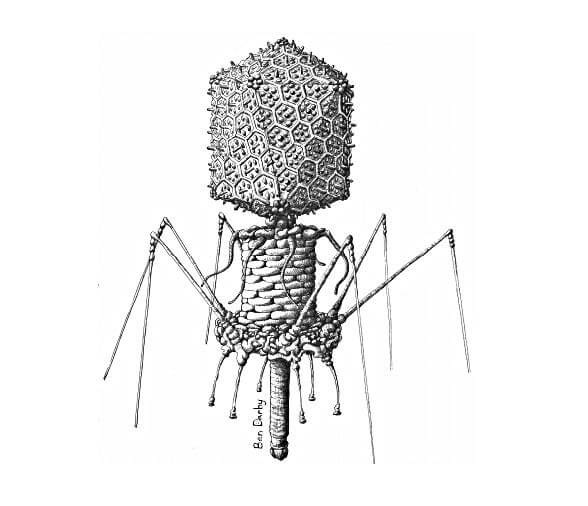

T4肌尾噬菌體,和用來治療湯姆的幾個噬菌體外型相似。(班.達比繪製)

自從發現怪物其實在我們體內,

我們就不在床底下尋找它們了。

─查爾斯.達爾文(Charles Darwin)

要命的不速之客 A Deadly Hitchhiker

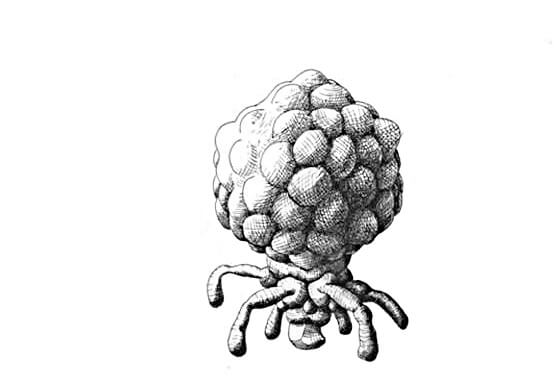

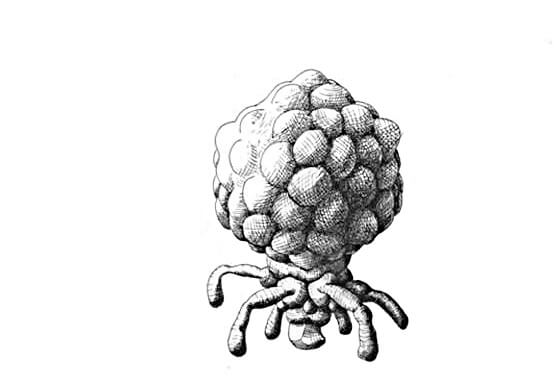

T7短尾噬菌體,和用來治療湯姆的「超級殺手」噬菌體外型相似。(班.達比繪製)

二○一六年二月十五日

加州大學聖地牙哥分校

桑頓醫院(Thornton Hospital),拉霍亞(La Jolla)

我從沒想過會栽在一種毫不起眼的細菌手上。我曾經為了愛滋病毒走遍各大洲,在壕溝裡打滾、跟世界級決策者在談判桌上商討。病毒才可怕,細菌算什麼?至少這個細菌真的沒什麼。我是個傳染病的流行病學家,在美國某大學擔任全球健康中心的主任,照道理,我應該要比任何人更有能力保護我丈夫,讓他不受細菌侵襲。上次接觸到這個細菌是大學做基礎實驗的時候,當時我們完全不需要採取特殊的保護措施。如果有人告訴我,將來它會突變、威脅我們的性命,逼得我只能將殺手病毒打進我丈夫體內好救他的命,我肯定會認為這人瘋了。然而,事情就這麼發生了。

感恩節、聖誕節、新年、情人節都在迷迷糊糊中度過了。湯姆身上接了一大堆注射管線、引流管、導管,還有監測器等醫療設備的纜線,百經折騰下,他已經看不出原來的樣貌。原本總讓設計師讚不絕口的濃密銀髮一撮撮的掉了,手上和腳上的皮膚也不斷剝落。身高一九五公分的他體重掉了近五十公斤。但是我們沒有失去盼望,今天跟每一天一樣,我們還在想著如何應付這傢伙,只不過現下的我是單打獨鬥。湯姆的意識還反反覆覆,這當然要比不省人事好,只是...

醫生和其他醫護人員的臨床交談語氣有些微妙的改變,我不是很清楚為什麼。湯姆的實驗室數據和生命徵象三個月來都起起伏伏,所以應該不是這個原因。重點在他們沒有明說、而我也沒能領會的事。打從我們的生活從天堂一下子掉進地獄那一刻起,我便盡可能學習各種解剖和醫學知識,好明白他們在談什麼。我是做研究的,不是醫生,但就算是這樣,關於醫生對病人的態度,我還是略知一二。總之,他們的態度變了。

醫生和護理師都是講悄悄話,有些人甚至會避免跟我對上眼。一有空檔,我便上網查資料,在科學家最常用的PubMed搜索引擎輸入「另類療法」、「多重抗藥性細菌」之類詞彙。平時上網查資料時,我都是鎖定特定目標,因為我知道要找什麼,例如「預防」、「愛滋病傳染」和「藥物注射」。但現在我不是流行病學家,而是丈夫病危的妻子。我不知道該問什麼問題,也不知道什麼答案有幫助。最讓我害怕的是,湯姆的醫生似乎也毫無頭緒。

我大致讀過這些科學文獻後,發現它們講的我大多已經知道,例如其中一篇報告寫道,湯姆面對的是「極難應付的病原體,它的抗藥性讓臨床醫生束手無策」。是啊,福爾摩斯。在我們眼前的是最致命的「超級細菌」,突變的結果讓它可以抵禦所有已知的抗生素。目前有關如何對抗這個細菌的研究都是實驗性質,也就是說,還沒有足夠證據證實它們的效果,因此尚未核准使用。這讓湯姆的醫生一籌莫展,不知道如何是好。在這些新穎作法中,有一個是我依稀記得大學時學過的,那就是假手於專門掠食細菌的病毒,只不過這個構想在現代醫學領域並未受到正視。

湯姆一動也不動的躺著,唯一透露生命氣息的,只有監測器傳來的蜂鳴聲和嗶嗶聲。我試著轉移注意力,在病房的一角寫電子郵件給我的研究生,關心一下他們的論文進展。為了有事可做,以及跟真實世界有一點象徵性的連結,我撥了電話給在舊金山參加退修會的資深同僚,透過電話參與會議。我原本應該到場的,但是這幾個月來,我與流行病間的爭戰因為個人因素換了方向。大家都聽說了湯姆的事,也知道我們的處境。有幾個同事問了湯姆的狀況,我跟他們聊完後告訴他們我得掛電話了,於是大家互道再見。但是,就在我準備掛電話時,會議主席(退休的外科醫師,同時也是前任校長)以為我已經不在線上了。

「有人告訴過史黛芙她丈夫沒救了嗎?」

閱讀完整內容

本文摘錄自

〔回憶錄〕強菌天敵

史黛芬妮・斯特拉次迪, 湯姆・彼得森

由 行路 提供

相關