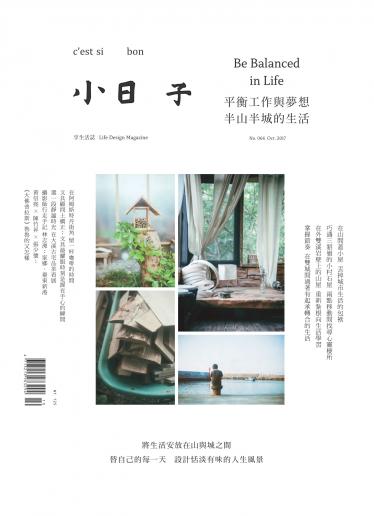

在山間蓋小屋 丟掉城市生活的包袱/巧遇三貂嶺的小村石屋 兩點移動間找尋心靈棲所/在外雙溪岩壁上的山屋 重新紮根向生活學習/掌握節奏 在雙城間過著有起承轉合的生活

Part 2 路途中,我的背包裡總會帶著……

SP 獻給你 來自電影和書籍的平衡靈感

1 在山間蓋小屋 丟掉城市生活的包袱

陳敏佳 臺北人,資深攝影師。曾任多家知名雜誌媒體特約攝影,也是《小日子》創刊攝影指導,出版過《屋頂上》攝影文集。2015年移居北海岸,並在山區自力造屋,從簡易工寮進化成林中小屋,理想居所仍在持續改造中。

人總得思考自己要過怎樣的生活,沒有仔細想過,很有可能就一輩子跟著大環境隨波逐流。

這幾年我迷上登山野營,揹著裝備行走於山野間,漸漸發現,如果只要一頂帳篷,就能過得很開心,那麼何必需要一間大房子?於是,住這件事情對我來說開始變得很簡單。

在臺北生活30多年,念傳播,學攝影,進入出版和廣告界工作,雖然接觸的都是所謂的「文化圈」,但心裡一直保有對山林的渴望。還困在臺北的時候,我總是喜歡點擊Youtube上的探險節目,看著伊旺麥奎格騎著重機繞地球一圈,冒險家貝爾在沙漠裡絕境求生……當兵時的野地生活回憶,在心中又被觸動。

2015年我決定自己蓋房子。在隱蔽無人的北海岸山區,離租屋不遠處建造小屋。原本設想並非用來居住,比較像是一間自己隨時可以動手蓋的工寮。自力造屋的想法算是我對現實環境的一種反動,用行動藝術的方式,證明生活其實不需要過多的物質包袱,自己的需求自己解決,試著用更友善的方式與環境共處。

我以最小單位的木料和簡易的機具,開始動手做,不設完工期限,轉換攝影師身分當起工班,一點一滴從頭摸索,從錯誤中學習。蓋房子並非想像中容易,水電怎麼接,窗戶怎麼開,家用廢水怎麼排……遇到困難時,我常常丟問題給建築師朋友,有時得到的答案竟是超乎想像的簡單。這些在現代化社會不需要思考的問題,我用大量的汗水與時間換得了解答,勞動的同時,也感到滿足與踏實。

從只有屋頂和輕鋼柱的工寮,到包覆起杉木板,築起隔間與夾層,再用霧面透光板擴建出廚房,三年來小屋不斷變形,漸漸長成自己想要的模樣。最近,我將原本擺放許多建築工具和零件的室內空間整理乾淨,往裡頭擺上一組桌椅和電腦,將小屋打造成舒適的攝影工作室。

以前住在臺北為求工作方便,也和朋友在市區租了間工作室,但為了應付房租等龐大開銷,必須拚命接案子,幾乎沒有假期。有時跟著劇組工作,往往得關在片廠三個月以上,一天上工14小時,回到家只能洗澡睡覺,起床再去片廠,也失去了自己的生活。搬到北海岸後,當然工作上的煩心事還是會有,但待在山裡,就是有辦法讓自己平靜,處理好工作上的不愉快,忍受枯燥。

我是個負能量很高的人,有時候煩躁到會想摔東西,但在木屋裡,我的壓力卻能全然釋放。除了進城工作,回到山裡我會給自己設定兩小時的工作時間,剪影片、做後製,完成之後,我就會開心的出去砍草、生火吹風、騎登山車或者只是在木桶裡泡澡,自得其樂。

人總得思考自己要過怎樣的生活,沒有仔細想過,很有可能就一輩子跟著大環境隨波逐流。我想,在越困難的環境中,就越要找出自己理想的生活方式。不久之後,我就會正式搬到木屋裡生活,種菜養雞,自己做食物。就像爬高山一樣,背包裡裝的東西都得經過認真思考,在八坪大的小屋生活也是,學習就地取材,過著低度依賴電力的生活,自給自足、簡簡單單,生活才能更自由。

開啟APP閱讀完整內容