當「碳權」變成國際新顯學,市場上有關碳相關的名詞,如雨後春筍,紛紛出現。

文/朱福山、王奕淳

▲圖/ PEXELS

隨著國內外各機關如火如荼地探討該如何減碳時,沒過多久又有新詞彙乍現,追趕不及,關於核心的碳名詞,哪些是你不得不,必須懂的呢?本期《住展雜誌》彙整了二十個關鍵碳名詞,讓你一次就搞懂。

1.GHG:全名Greenhouse Gas,溫室氣體。指易吸收太陽輻射的氣體,將太陽熱能保留在地球中,若大幅增加則會形成地球暖化現象,地球大氣中重要溫室氣體繁多,有些是環境中自然生成,有些是人為活動所產生,而我國「溫室氣體減量及管理法」所管制的溫室氣體主要共有七種,即二氧化碳、氧化亞氮、甲烷、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫及三氟化氮。

2.COP:全名Conference of Parties,聯合國氣候變遷大會。指聯合國氣候變遷綱要公約下,最重要的氣候會議,其後常接數字,例如COP26,代表是第二十六屆。

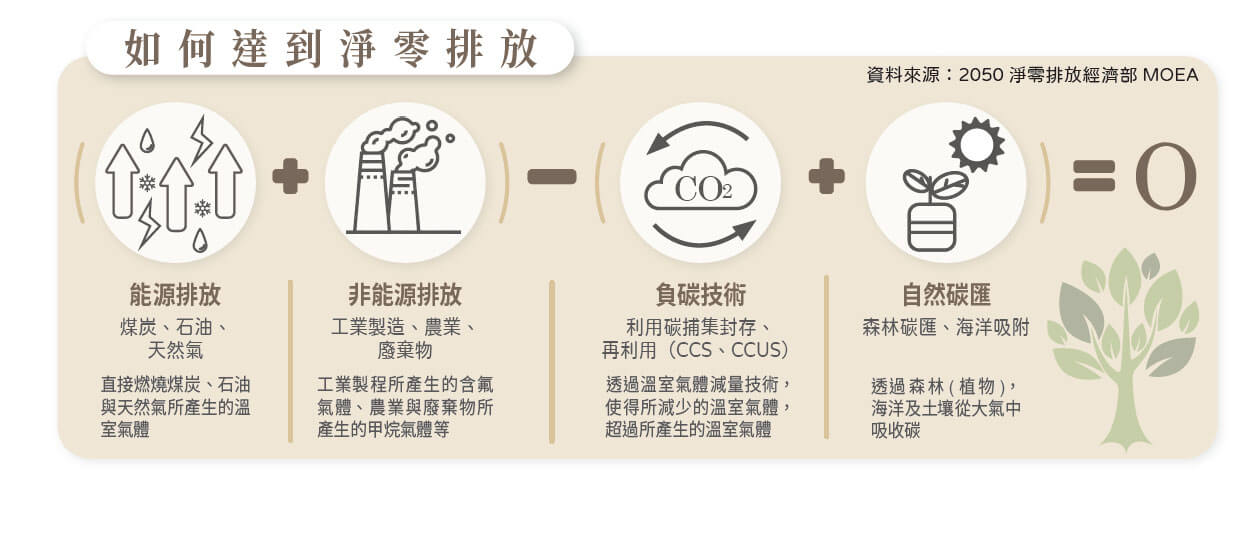

3.Net Zero:淨零。指溫室氣體排放接近零值,並非完全沒有排放量,而是人類活動的排放量與移除量互相抵消,達到排放量淨值為零。其溫室氣體,不只限於二氧化碳,還包含甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物等氣體,而二氧化碳是對環境威脅最大的溫室氣體。

4.CO2e:二氧化碳當量。是一種溫室氣體排放量的單位,根據各種溫室氣體的全球暖化程度來描述溫室氣體,可將不同溫室氣體的排放量標準化,方便進行比較。

5.Carbon Neutral:碳中和。與淨零排放相似,但溫室氣體僅限於二氧化碳,指企業、組織在特定衡量期間,透過減碳方法,將二氧化碳排放量實現正負抵消,達到相對零排放,或稱淨零排放二氧化碳(Net zero CO2 emissions),但不等於零碳排,亦可用在國家、企業和個人層面上,來達到碳中和。

6.Carbon Negative:負碳排。指企業、組織在特定衡量期間,所消除的二氧化碳,超過所排放的量,但不包含自然界中的碳循環過程。

7.Climate Neutral:氣候中和。指努力讓溫室氣體朝向淨零排放,盡可能減少造成全球暖化的活動,例如土地利用變化對氣候系統的影響、飛機凝結痕跡的輻射強迫效應等,而溫室氣體直接排放與間接排放量可藉由削減、移除或冷卻等方法加以抵銷。

8.Carbon Free:零碳排。指生產、製造等過程中,沒有排放溫室氣體。

9.Carbon Tax:碳稅。碳定價的一種方式,政府針對碳排放量課稅,並為二氧化碳排放量決定固定價格(稅額)/公噸,使其轉換成企業應負成本,該稅收不受限於減碳用途,能廣泛用之。

10.Carbon Fee:碳費。碳定價的一種方式,目前我國採行此法,預計二○二四年對企業實施徵收措施,並依同年碳盤查結果,於二○二五年開始繳交,將課徵至環保署作為專款專用,為全球實施碳費的首例。★初步徵收對象為年排放量達二•五萬噸的電力業與製造業,該措施將以「先大後小」和「分階段」方式進行。

11.Carbon Budget:碳預算。指COP26通過格拉斯哥協議後,全球建立一套共識,也就是在二○五○年前,將全球暖化升溫控制在相較於工業革命前的攝氏一•五度以內。而在全球升溫一•五度以前,人類所剩下還能排放溫室氣體的餘額,就是碳預算,更精確地說是「剩餘碳預算」。

12.CBAM:全名Carbon Border Adjustment Mechanism,碳邊界調整機制。該機制被視為歐盟碳交易的延伸,歐盟境內採行碳排放交易體系(EUETS),而境外則採用碳邊界調整機制(CBAM),主要是生產地碳定價低於EUETS碳價的產品,就要購買CBAM憑證,補足差額,因此CBAM也是屬於碳關稅的一種,主要為了防範碳洩漏。

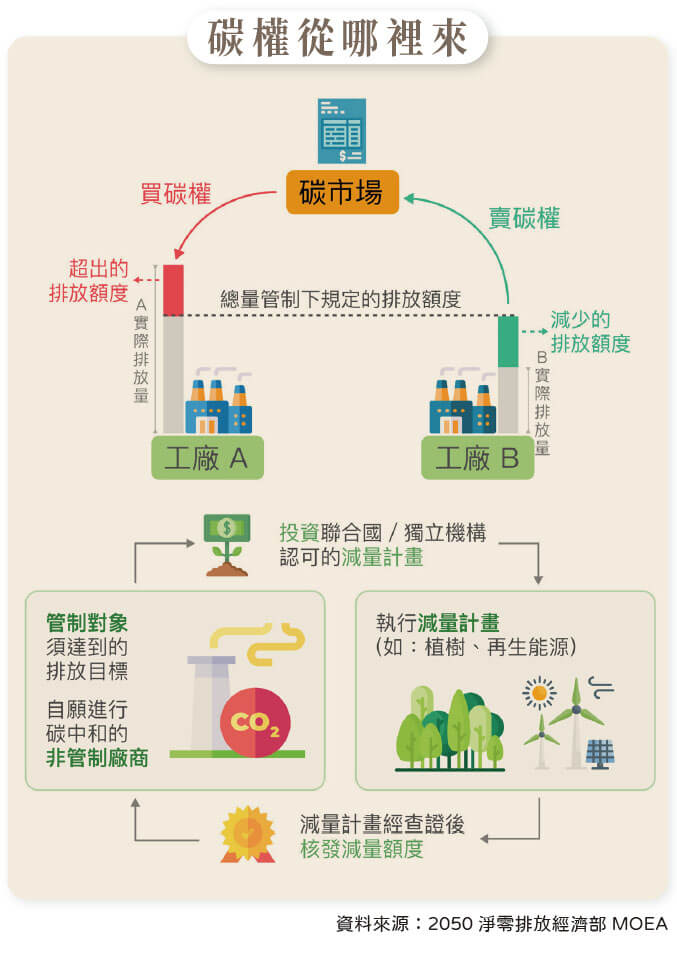

13.Carbon Credit:碳權。即碳排放的權利,以一公噸二氧化碳的排放量為計算單位,自《京都議定書》簽訂後,碳權發展成可交易的有價商品,設計機制來自碳定價概念,讓國家、企業可以量化減碳,進而可以買賣碳權,來作為碳抵換。

14.Carbon Emission Trading:碳交易。主要類型可分為兩種:強制性市場、自願性市場。「強制性市場」指政府設定總量管制,依此強制要求企業的排碳量上限,低於上限者可出售該碳權的餘額,超出上限者,就需要購買其他碳權來補足其超支額度,達到減碳目標;「自願性市場」指企業主動減碳,執行減碳專案,再向減碳驗證機構申請認證來取得碳權,非強制,因此未被政府管制的企業亦可參與。

15.Carbon Leakage:碳洩漏。指某些國家因採用氣候政策,使得該國高碳排產業為了躲避嚴格的碳排放規範,將生產外移到碳排放規範寬鬆的國家,導致全球溫室氣體的排放量並未減少,反而可能增加。

16.ESG:三個英文字分別為環境Environmental、社會Social和公司治理Governance三個關鍵字的縮寫。ESG標章首度於二○○五年在聯合國提出,強調公司運營除追求利潤外,也需從這三個面向注重企業的社會責任。

17.Carbon Pricing:碳定價。為所排放的二氧化碳訂定價格,以每噸二氧化碳當量為計價單位,為計算碳排放的成本費用。

18.ICP:全名Internal Carbon Pricing,內部碳定價。企業可將碳排放的外部成本內部化,以成本納入決策和投資評估中,即企業訂定自身碳排放價格,作為向內部各單位收取碳排放費用的基準,促使企業內部在碳排放量上的自我要求,進而刺激更低碳的流程、技術,甚至影響至上下游供應鏈。

19.Carbon fixation:固碳。大自然的碳吸收機制,就是將大氣中的二氧化碳,主要經由植物行光合作用轉化為有機化合物,作用是將碳固定住而非釋放出去此過程即為「固碳」,是目前空氣中捕碳最有效的方式。

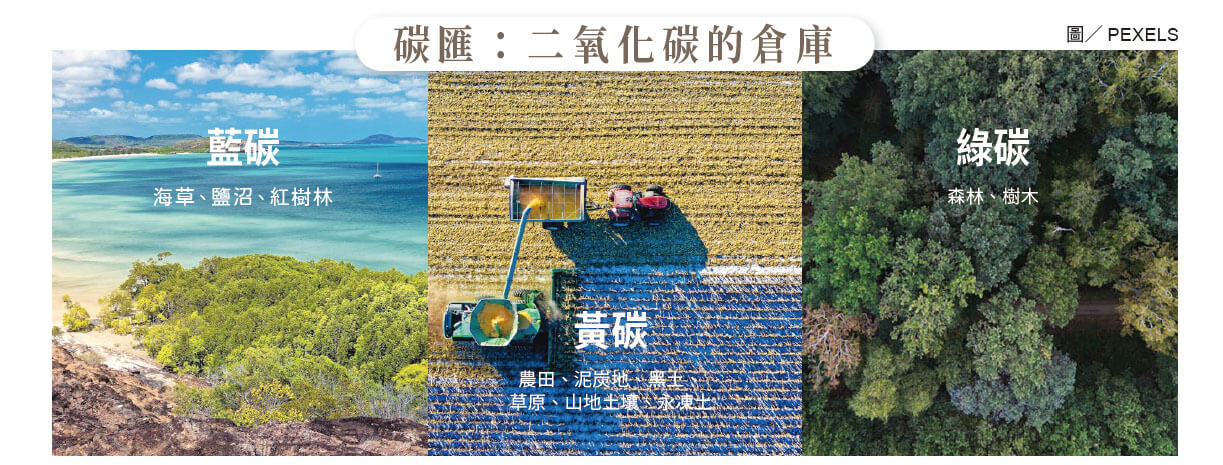

20.Carbon Sink:碳匯。指地球上能夠吸收和儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」,可作為溫室氣體增加的緩衝區,地球的自然環境如森林、海洋、濕地、土壤等都能吸附二氧化碳,又稱自然碳匯,然近年已漸飽和。主要可分為三種:綠碳(森林碳匯)、藍碳(海洋碳匯)、黃碳(土壤碳匯)。

閱讀完整內容

本文摘錄自

一次搞懂二十個碳名詞

住展

2024/5月 第499期

相關