撰文:海倫娜.瑪麗亞.維拉蒙提斯

我母親奉行鋼鐵般的工作倫理。她在田間勞動,還生了11個小孩──這上了我們東洛杉磯當地報紙的新聞,她怎麼可能沒有工作倫理?她是在1920和1930年代那個暴力反對墨西哥人、將他們突襲遣返的洛杉磯長大的,當時只要是墨西哥裔,無論是移民或美國公民,都會被大規模驅離。即使她相信婚姻,她仍對自己在經濟上必須仰賴我父親感到深惡痛絕。因此,她決心不讓自己的六個女兒、也就是我們幾個姊妹,陷入同樣的困境中。執法單位高興時就來一次的遣返突襲不斷提醒她,拉美裔的我們是多麼「可割可棄」,她努力打造出一個不畏辛苦工作的女性部落,一個只屬於我們自己的溫馨小公社。

除了歧視,還有什麼能說明性別薪資差距中無從解釋的部分?在家裡,沒有人期待施捨。除了遮風避雨的房子與食物之外,我們生於美國的父母不提供任何東西,所有需求都必須以勞力換取。就連求學期間我們都有工作,因為堅決想創造更美好未來的決心推動著我們。後來我才想到,我們的勞動力是由性別與勞工階級的棕色身體所界定,無論是操持一大家子人家務的艱鉅責任,或是夏季時在加州高壓管理的田地中辛苦地採葡萄。我們的勞動力是以汗水與肌肉作為衡量的單位,是我母親打從心底視為「腳踏實地的工作」的明確證據。

就讀大學的那幾年,我認識了另一種勞動模式,它體現在托妮.莫里森曾說與自己的心智為伴的神聖殊榮中。我從那時開始體認到,某些類型的工作、還有某些類型的工作者,會被視為不如別人。我很幸運地讀了一所由羅馬天主教修女會創辦的大學,她們當中有女權主義者、積極參與運動的教師,以及堅定的人道主義者。

我是我們家族中第一個取得大學文憑的女性,然後我回家尋找薪資公平、腳踏實地的工作。我經過了好幾個月令人沮喪的面試失敗──因為我缺乏祕書、收銀或護理工作的技能,這些是我姊姊們從事的工作。而在我爭取一個看來希望不大、在帕布斯特釀酒廠生產線替啤酒裝瓶的工作之前,我報名了加州大學洛杉磯分校的一門創意寫作課程。

每當我在家裡的餐桌上打開線圈筆記本,為了某項作業記下想法或寫首詩,都會驚動我媽。我沒工作,而看到我坐在那兒想得出神,讓她備感困擾。她會叫我去幫桃樹澆水,或是打掃走廊,或是把水槽裡的碗盤洗一洗,都是些再等個半小時也不會怎樣的雜務。一直到我寫的某個短篇故事獲得了學校的文學獎首獎,以及不得了的25 美元獎金,勞動的典範才因此轉移。當我媽又走過來叫我做家事的時候,我把支票交給她。「妳從哪弄來的?」她問道,對1976 年的我們來說,這個數目差不多等於250 美元了。「我寫東西賺的。」我回答。她把支票塞進圍裙口袋,走出房間,回來時倒了一杯咖啡給我。

那張支票讓我媽相信我能以我的才華維生、並照顧自己,而她的信心讓我嚮往寫作事業。我的姊妹們則給了我一種自我價值感,因為我的職責就是要訴說她們的故事。我只需要跨越我們國家的那些牆──那些屹立不搖的偏見之牆,那些實質也是象徵性的邊界圍牆,為了不讓我徹底實現自我價值而築起。

我寫,是因為希望能讓大家思考我們重視的是什麼,而系統性的性別與種族歧視,又如何助長了對某些人及其勞動力的貶低。相關證據在性別薪資差異的資料中就可看到。即使分析師納入了已知會影響薪資的因子,像是種族、產業別、教育程度和工作經驗,男性和女性薪資差異中仍有超過三分之一是他們找不到原因的。但除了歧視之外,還有什麼能說明性別薪資差距中這無從解釋的部分呢?

美國的歷史扎根於殖民、對原住民的種族滅絕和動產奴隸制度,這些都把女性放在次等地位(我所謂的女性,涵蓋了順性別、跨性別、性別流動──所有的女性)。如果不能勇敢面對我們暴力歧視的歷史渣滓,我們就永遠無法全盤了解薪資差異和這可恥的不平等何以總是揮之不去。

儘管女性的勞動力在家庭私領域與社群公領域中都至關重要,但在工業革命期間,女性勞動力卻貶值了,因為它並未產生令人滿意的利潤,這是根據反種族歧視的女性主義活躍分子安吉拉.戴維斯的說法。貶低女性的工作可以保持其廉價,導致對女性的尊重受到系統性地削弱,並合理化根據性別或種族(或兩者皆有)而產生的薪資不平等。

法律及社會學教授朵洛希.羅伯茲解釋了女性家務工作因為分成高尚與卑下兩大類,而造成女性勞務的種族階級制度。監督家務、指導孩子們的品行,是高尚的工作,屬於特權白人女性的範疇。粗重又沉悶的卑下家務活比較不受重視,因為被認為較不需要技巧與聰明才智,則與移民和有色人種女性連在一起。

身為奇卡諾(墨西哥裔美國人)女性作家,我需要了解這些歧視做法如何運作,這樣我才能一字一字地將之拆解,抹去對我們的刻板印象。在我母親和我之間的,是一種愛的舉動,我接下她給我的那杯咖啡,也做了一個精神上的承諾,要讓別人清清楚楚地看到我們的奮鬥。

拉美裔女性通常接受低薪、別人不想做的工作。大部分都沒有醫療保險,沒有病假或休假,當然更沒有兒童照顧福利。

全國農場工人事工會認為女性農場工人「可以說是美國被剝削得最嚴重的工人,甚至比男性農場工人更易受害。」所以在我的第一本小說《在耶穌腳下》( 暫譯, 原文書名為Under theFeet of Jesus)裡,我寫了拉美裔女性農工的生活,她們是我在各處的姊妹──我從來不曾忘記她們的困境,因為我也曾經是她們的一員。

她們的公民身分各有不同──有相當多人是沒有正式身分文件的,因此那些遭到虐待但害怕失去工作的拉美裔女性農工求助無門。她們忍受採摘、種植、修剪、熱傷害和暴露在殺蟲劑中的嚴酷環境,還有多洛瑞絲.維爾塔(「聯合農場工人」的共同創辦人)口中「像流行病」一樣普遍的性侵害與性騷擾。

女性拉美裔農工正在成立像「全國女性農工聯盟」這類聯合組織,該組織致力於提倡移民政策改革與人權。他們的第一要務是提醒大家這些工人並非可有可無,而是我們日常生活不可或缺的一分子。我們早上喝的咖啡要用的咖啡豆,晚餐要吃的蔬菜,很可能都是由在農場工作的拉美裔女性採收。她們幫忙餵飽了一個國家、整個世界。連在疫情期間都是如此。

當我的孩子還小的時候,我在家裡掛了一張海報,上面寫著「婦女能頂半邊天」。這句話有時候會讓我想到世界的重量,還有那撐起半邊天的艱辛工作對如我母親、我姊妹以及我社群中所有的工人階層拉美裔女性來說,是多麼讓人筋疲力竭的事。撐起半邊天的意象意味著必須對抗重力法則,我們每分鐘都在戰鬥,對抗著那企圖把我們標示為低人一等的過低薪資。 在農場工作的拉美裔女性,應該獲得通往公民身分的途徑──以及所有女人都應得的公平薪資和肯定。難道我們工作得還不夠努力嗎?

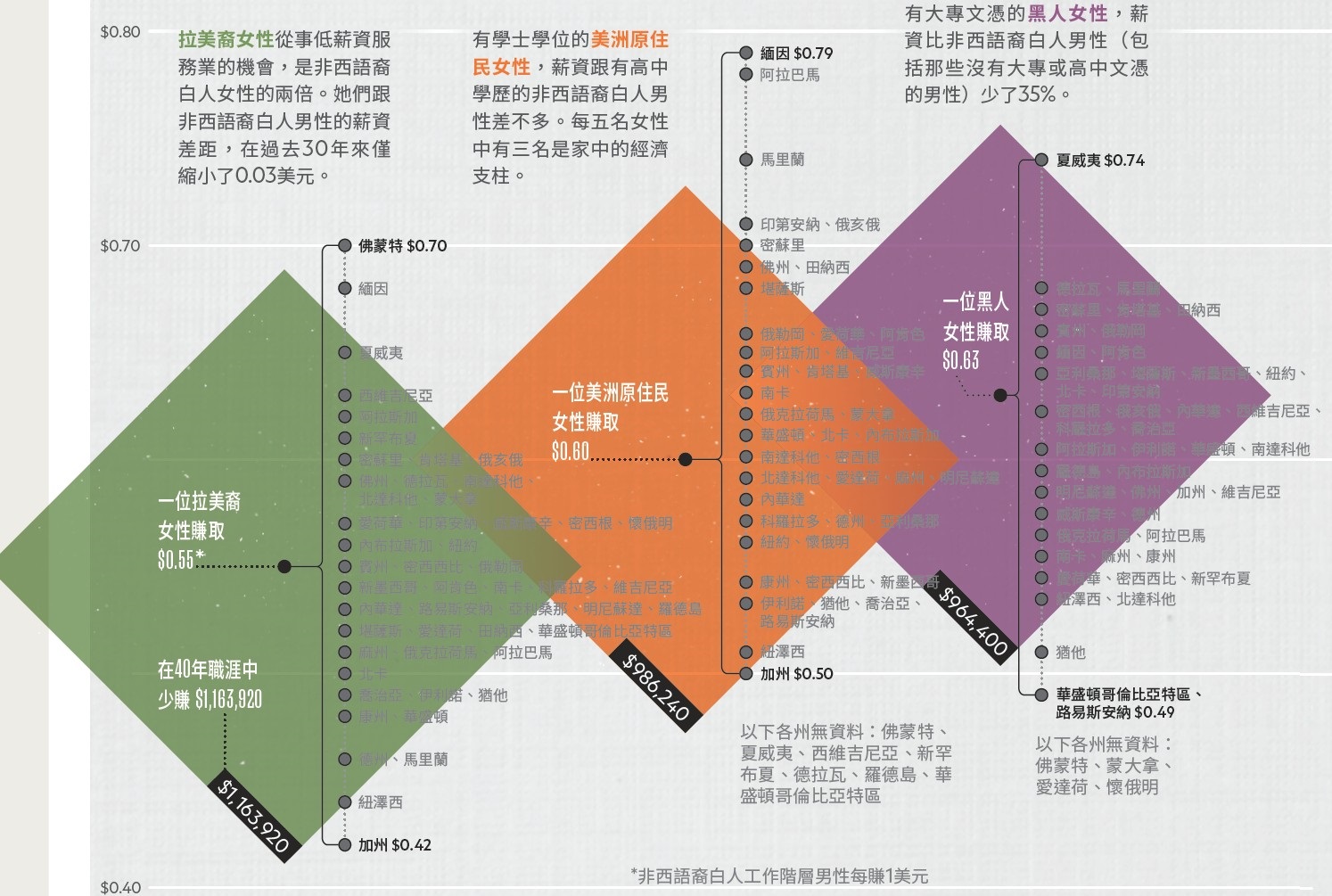

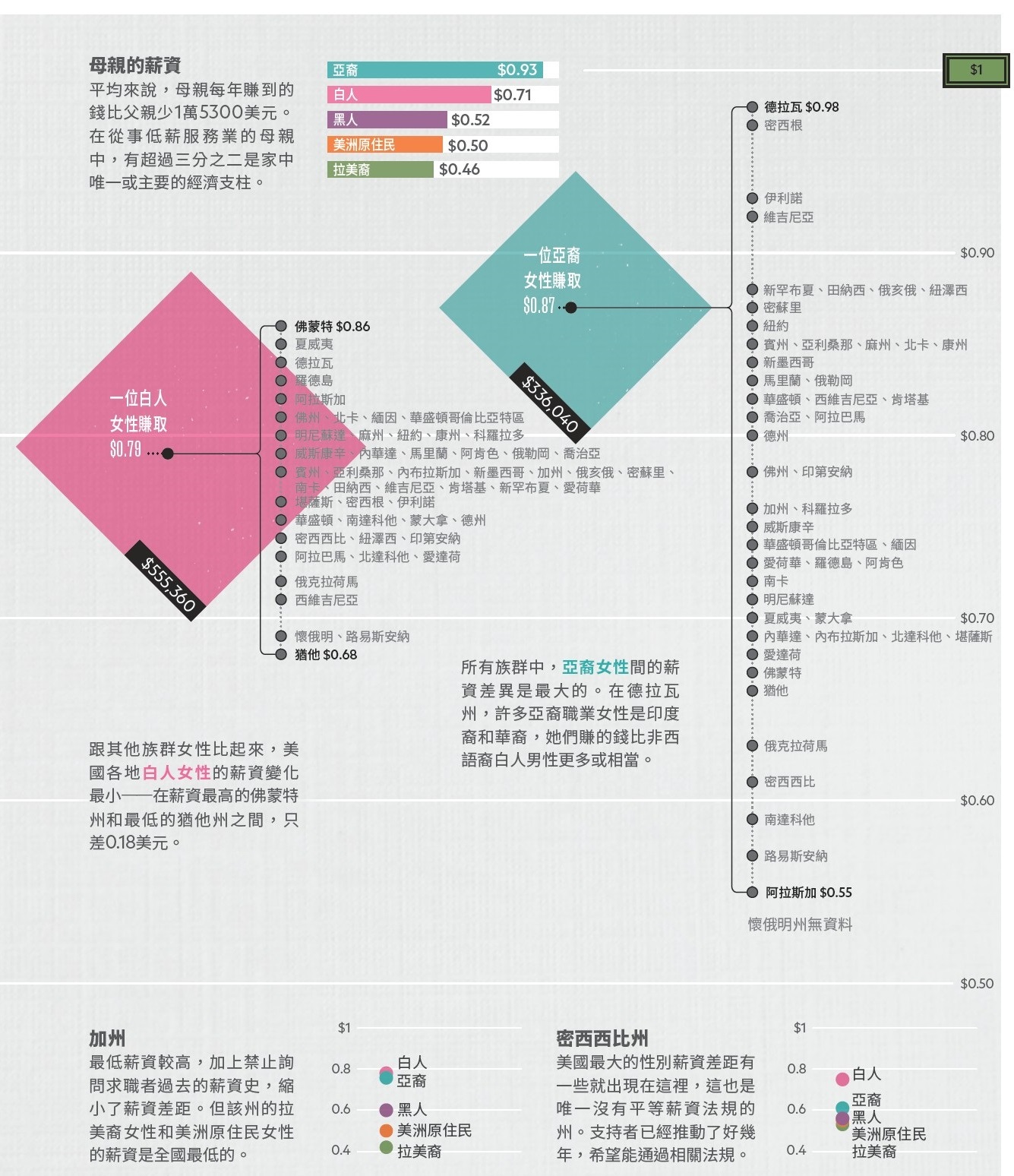

男性每賺1美元…

…女性只賺0.82元(比較對象為美國全職、全年的工作者)。這種性別薪資差距在各州有顯著的差異。對大部分有色人種女性來說,薪資差距大得驚人。事實上,這個差距大到10月21日被訂為「拉美裔女性同酬日」,因為她們需要那麼長的時間──整整一年再加上第二年的十個月──才能賺到非西語裔白人男性一年賺到的錢。因為COVID-19大流行而失業的女性比男性更多,長期來看,這很可能會導致女性回歸勞動力時,薪資差距變得更大。

製圖、撰文: 莫妮卡. 塞拉諾、艾琳. 波曼- 瓦波里斯、凱爾西. 諾瓦科斯基

▲菱形的大小代表根據今日的薪資差距計算,這輩子將會損失的薪資。

與平等的遙遠距離

女性占了美國將近一半的勞動力,取得的大專文憑比男性還多,但根據預測,她們還要許多年才能消除性別薪資差距。對某些有色人種女性來說,通往薪資平等的過程還會拖得更久。如果持續目前的趨勢,亞裔女性很可能會率先達到薪資平等,而黑人女性與拉美裔女性則在這個世紀都無望達到。 ▲預測是按照過去50年的改變速率。缺少美洲原住民女性的資料。以25年為一個世代。 ▲預測是按照過去50年的改變速率。缺少美洲原住民女性的資料。以25年為一個世代。

海倫娜.瑪麗亞.維拉蒙提斯最近的作品是小說《他們的狗跟他們一起來》(暫譯,原文書名為Their Dogs Came With Them)。她是康乃爾大學英語藝術與科學的特聘教授。