只要看過一次,

即便是瞬間的一眼,

相信也不會有人願意將這短暫一瞥與世界上其他的風光奇景交換!

——馬克吐溫《赤道環遊記》

▲延伸入河的陡峭階梯,瀰漫著中古世紀的奇幻氣氛。

原本應在十一點進站的火車,卻在日正當空的正午還在一望無際的黃土平原上搖晃呻吟,從上車到現在,算算也有十六個鐘頭了。

我們花了一些錢,買了中上等的雙層冷氣臥舖,大約二坪大小的空間中,只有四個床位,車廂乾淨舒適,出入人口簡單,隱密性也足夠,不時還有員工提著熱呼呼的奶茶、咖啡前來叫賣,因此雖然車程漫長,倒也不覺氣悶。

我和W分占著左邊的上下舖,這是經過沙盤推演之後才決定的舖位─女孩子和貴重物品睡在上舖,如果有人有什麼不法意圖,就得先經過睡在下舖的男士。我們的對面坐著一對老夫婦,他們在黎明時分上車,記得當時好夢正酣,他們卻旁若無人地嚷嚷著找位子,鏗鏘著放行李,呱啦呱啦地大聲交談,讓原本已不太安穩的火車睡眠又大大打了個折扣。

可是這會兒,那老先生卻和氣融融地看著我們,嘴角帶著微笑,伸手遞了一個錫箔紙包給我們:「可以讓我請你們吃點東西嗎?這可是印度的特產哦!」

老先生邊說著邊打開了另一個紙包,我們看到裡頭有一些汁液,浸著四塊雪白的棉花團。只見他用拇指、食指和中指捏起一塊棉花球,用力把其中的汁液擠壓出來,然後放進口中。我們依樣學樣,每人吞吃了兩塊白雲朵,那其實是麵粉做的圓形小鬆糕,卻浸泡在濃濃的糖漿中,即使將糖汁全部擠出,那滋味仍舊甜得膩人。

「如何?好吃嗎?」

「嗯!」不想辜負老先生那期待的表情,我們點頭如搗蒜:「謝謝您!」

「不!不!別這麼說,該說謝謝的人是我們!」

咦?

「外國人一般不會接受我們的食物,你們知道的,他們怕危險,可是你們卻願意相信我,所以我們是朋友了!」

這……我們可沒有想到危險的問題,被老先生一提醒,反倒開始有些發毛。

「火車誤點了。」他說:「你們要去哪兒?」

「瓦拉那西。」我說。

他顯得非常開心,把眼睛笑彎成兩鉤新月:「哦!瓦拉那西!那可是個好地方!是個大大了不起的城市,全印度的魅力都在那裡,你們去了就知道。」

「我們知道的,」我說:「事實上,這並不是我們第一次來到瓦拉那西,我們之前已經見識過她獨特的美麗了。」

這會兒,老先生的眼睛一下子從兩彎新月變成了兩輪滿月。

「哦?你們被她迷住了,是吧?」

看得出來他的興致被撩到了最高點。

我們和瓦拉那西的相識是在一九九九年初秋,那時我們來到印度做佛陀史蹟的朝聖之旅,在前往鹿野苑(Sarnath)的途中,邂逅了這個把時間拒絕在外的古城。

一進入城中,我們就知道,這兒毫無疑問是人類學家的金礦山,是社會學家的活化石,是宗教家的大道場,而對我們來說,這兒不啻是探索佛世與佛世前社會的珍貴寶庫。二千五百年前,佛陀在這座城市的郊區初次說出他親證的智慧真理,之後這理性實踐的教說席捲了整個印度,直到千餘年後,濕婆神與毗濕奴神連袂崛起,分兵進攻,以毋須理性思考的訴求─絕對的相信,完全的奉獻─占領了這個城市,此後佛教與印度教雖互有消長,但最後佛教還是被吞蝕進印度教的大熔爐中,成為輕描淡寫的一抹神話。

數千年來,歷經繁華輝煌、朝代更迭、戰亂破壞,她的文化風俗與宗教生活卻幾乎完全未曾改變,現在的古城所呈現的,是一幅多麼絢麗惑人的景象啊!曾經綠蔭參天的修行森林,如今變成尖塔矗立的神廟叢林;狹窄而錯綜複雜的小巷轉角間,站著千奇百怪、姿態幻變的大小神像;每走一步就要踢到一座長得像男性性器的濕婆靈迦(Shiva Linga),這種景象照例總是讓外國旅人們瞠目結舌,又愛又懼。

西元十六世紀,一位跟著商隊沿著恆河上游來到這裡的英國人羅夫.費區(Ralph Fitch)第一個記下了他所看到的景象:「這裡的人是我所見過最狂熱的偶像崇拜者……那些石雕和木雕的神像有著邪惡的面容:有的長得像獅子、豹子和猴子;有的像男人、有的像女人,還有的像長了四隻手臂的魔鬼撒旦!」然而一八二三年來到此地的英國國教主教赫伯(Reginald Heber)卻說:「這是一個令人印象深刻的城市,比我曾看過或還未看過的任何城市,都擁有更徹底而獨特的東方風味。」

不過,比城市更引人好奇的,是在城中活動的人們!

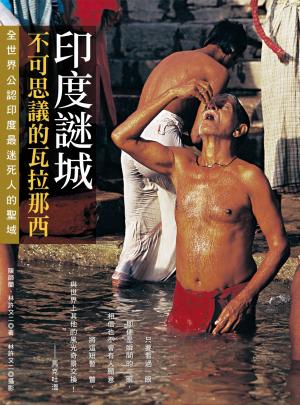

在古老佛教經典裡頭所描述的「外道」─瘦骨嶙峋的苦行者,用牛糞塗結頭髮,在身上塗了骨灰,幾近全裸地在小巷中佝僂漫步;老先生、小男孩摩肩擦踵地在恆河中沐浴,繪出全世界最繁忙壯觀的沐浴景象;新媳婦、老婆婆花團錦簇地穿梭在寺廟中獻祭,噹噹的銅鐘聲響徹大街小巷;還有那永遠冒著青煙、貫串生死交界的火葬場,毫不停歇地將一個又一個靈魂送往天堂……

我們只要稍稍運用一些想像力,把水岸河邊那些高大的城堡通通變成蓊鬱的森林,大概就可以看到西元前六世紀時佛陀眼中所見的景象。

只是,當時我們的行程已經大致排定,並沒有留下太多時間好好研究這個神奇的城市。即使如此,短短數日的相處已經在我們心中烙印下無法磨滅的好奇與想像,那力量足夠讓人撇下舒適文明的家,再一次踏上印度這片黃沙滾滾的神祕土地。

老先生是印度教徒,不過對於自己的老祖宗裡出了佛陀這樣一位偉大的人物,還是頗為得意。他細細詢問我們到過哪些地方,當我們說到位在比哈省(Bihar)的一些佛陀聖地時,他會皺起眉頭,把腦袋搖得像波浪鼓,「不行哪!那兒是印度最窮的地方,你們去那兒做什麼呢?」可是如果我們提到像泰姬瑪哈陵這種觀光聖地,他便驕傲地笑開了嘴,「那兒很漂亮吧?很了不起吧?」而當我們說到一些受騙的小插曲時,他就露出既尷尬又抱歉的表情拚命解釋,「有些人會這樣的,你們知道,他們太窮了!」

這個時候,一旁的太太拿出了幾顆小蘋果,用沙麗的邊緣摩擦得亮晶晶的塞給我們,好像是在代替同胞向我們道歉似的。和所有的印度婦女一樣,她穿著色彩豔麗的沙麗,花白的長髮抹了香膏,服貼地梳在腦後紮成一條結實的辮子,分髮線上刷了一道紅色的油彩,和額頭上的硃紅圓點相互輝映。老先生向我們解釋:這道紅色油彩(Shindur)和額上紅點(Bindi)表示她已結婚,並且丈夫仍健在。

她的頸子、手臂和腳踝上掛滿了叮叮鈴鈴的金環,十隻手指都戴了搶眼的戒指,連腳趾頭也戴著亮麗的趾環,配上色彩鮮明的蔻丹,這麼斜靠在臥舖上,活脫脫就是畫裡頭走出來的貴婦人。據說印度的婦女們穿戴得愈豐富,丈夫愈有面子,老伯看了看我,以有些美中不足的語氣說:「妳什麼裝飾都沒戴呢!只掛了一條項鍊……」我沒有告訴他那是我掛在脖子上治頭痛的精油,以免W太過沒有面子。

這位慈祥老者名叫達士(G. Das),是一位外科醫生,同時還在大學任教,育有一個兒子和五個女兒。達士先生對臺灣相當熟悉,「我到歐洲開醫學會議時經常會遇到臺灣的醫生呢!」這真是不簡單,看來達士先生的社會地位就算不在金字塔的頂端,也必定是很上層的了。由於工作壓力相當大,因此他每年都會找一段時間出來旅行,順便朝聖。在幾乎走遍全印度之後,今年的目的地是北方的哈里德瓦(Haridwar)。

「那兒是恆河從天上來到人間時,第一個碰觸到的地方!」

這是標準的印度教式說法,如果從地理學的角度來形容,人們會說那裡是恆河從喜馬拉雅山脈進入平原的起點。可是你瞧,這種說法是多麼沒有味道啊!比起「從天上來到人間的地方」,地理學上這種理性且毫無情感的用語,簡直比白開水還乏味。印度的人們感情豐富而擅於表達,如果你的色彩無法比他們更豔麗、節奏不能比他們更強烈,那便絕難打進他們的心中,即使是外科醫學教授也一樣。

為了到這個地方,達士夫婦必須經歷漫長的旅程。「我們先坐了一天的巴士到迦耶(Gaya),在火車站等了一個晚上,換上這班火車,大概在明天清晨就會到達了吧!」達士先生半結論半探詢地問著太太。

「還得再坐一段巴士吧!」達士太太終於第一次開了口,「不過,那真的是一個非常美麗的地方,有壯闊的自然風光和許多寺廟,還有很多苦行者在那裡修行,我們會在那兒的恆河沐浴,順便度假。」

「那是一個非常、非常神聖的地方,」達士先生補充說:「那兒的恆河是非常純淨的,有機會你們也應該去看看。」

「它也像瓦拉那西那麼神聖嗎?」

這個問題讓達士先生整個人愣了一下,他為難地搔搔頭。「呃……那是不一樣的,這是沒有辦法比的呀!」他大概從來沒有想過這個問題吧!

有誰會拿別的地方來和瓦拉那西比呢?

這座聖城是印度人的驕傲,是將印度教的神話歷史保存得最完整,而且發揮得最淋漓盡致的地方,如果一個印度人想要表現自己國家的悠久文化和偉大宗教,他就會叫你去瓦拉那西!在他們心中,印度雖然處處都是「最」神聖的聖地,但是沒有一處能與瓦拉那西相比——

她是這塊神祕大陸上無可比擬的至聖之城!

午後一點左右,火車終於穿過馬拉維亞橋(Malviya),進入了聖城瓦拉那西。

我們揮別了親切的達士先生,背起沉重的行囊,迎著白花花的眩目陽光,走入西元前六世紀的世界。

▲上層行駛汔車、下層行駛火車的馬拉維亞鐵橋是古代渡船口的舊址。

貝拿勒斯(Banaras)城簡直就是一座巨大的教堂,是一個宗教的蜜蜂巢,每一個蜂窩眼都是一個寺廟、神龕或是清真寺院!

——馬克吐溫《赤道環遊記》

瓦拉那西位在UP省(Uttar Pradesh)境內的恆河中游,這條原本由西向東流入大海的聖河,在這裡拐了個大彎,轉向北方迂迴前進,瓦拉那西就盤踞在這滔滔聖水西岸、一條緊臨河流的狹長山丘上,北界有瓦魯那河(Varuna)與恆河交會,南方有阿西河(Asi)與恆河匯流,山丘的西方是一片低矮的盆地平原,聖城的市區就順著地勢往西蔓延。

據說在古代,這片平原上散佈著大大小小的湖泊和池塘,其間大都有小溪流相連,在民間信仰中,這些水塘和溪流裡都駐有特定神衹,是當地人生活中的小聖地。西元七世紀時,玄奘來此朝訪,留下了「茂林相蔭,清流交帶」的記載,可見當時這裡必定是一片水草繁盛的地方,到了一八二二年,在英國學者詹姆士.普林賽卜(James Prinsep)所繪的貝拿勒斯市區地圖中,依然可以看到這些溪流與湖泊的分佈情形。

當時的恆河藉著這些溪流水塘而與山丘後的城市有了連結,平時它們是排水疏洪的管道,可是如果有哪一年的雨季特別兇猛,帶來比平常更大量的雨水時,恆河高漲的水勢就會衝入瓦魯那河和這些小溪流,倒灌進城市中,淹沒所有的水塘河流和房屋廟宇,把中央這座地勢特別高的山丘環繞起來,變成一座不折不扣的島嶼。

在我們看來,這種事真是倒霉透頂,最好一輩子也不要發生,可是印度人卻不這麼想,他們認為這種時候的恆河是最吉祥不過的了!因為她融合了瓦魯那河與水塘諸神的神聖性,使得原本就很聖潔的恆河又更增添了許多聖潔,如果剛剛好又遇上滿月,那就更加的上上吉祥了!所以這時候可別忙著搶救家當,趕快帶著毛巾到河水中沐浴比較重要,因為只要在這樣的水中沐浴,並以五榖米球(Pinda)供養祖先,你和祖先就能得到解脫,永遠不再受生死輪迴。這樣的機會是極罕見的,十二世紀時的一塊石碑銘文上,就記載著一位國王在這樣的恆河氾濫中沐浴並舉行祭典、奉獻土地的事蹟。

然而,隨著城市的日益膨脹擴張,溪流和水塘慢慢受到污染,開始淤積堵塞,於是從十九世紀初到二十世紀初的一百年間,英國殖民政府便將它們一個一個抽乾,填上沙土水泥做成道路或公園。舉例來說,現在通往達沙蘇瓦美河階(Dashashwamedh Ghat)的主要商業道路,原先就是戈達瓦利溪(Godavari)的河道。自此而後,恆河氾濫的情景就退出歷史舞臺,等著成為神話舞臺上的一部分… 閱讀完整內容